今後の日本に必要な「インクルーシブ・リーダーシップ」とは?

インクルーシブ・リーダーシップとは、「個人の資質を引き出し、あらゆる人が仕事を通じて価値創造をすることができ、組織全体の力を向上させるリーダーシップ」のことです。

組織を構成する個人の「リーダーとしての力を引き出す」という点で、支配型リーダーシップや奉仕型リーダーシップとは異なります。

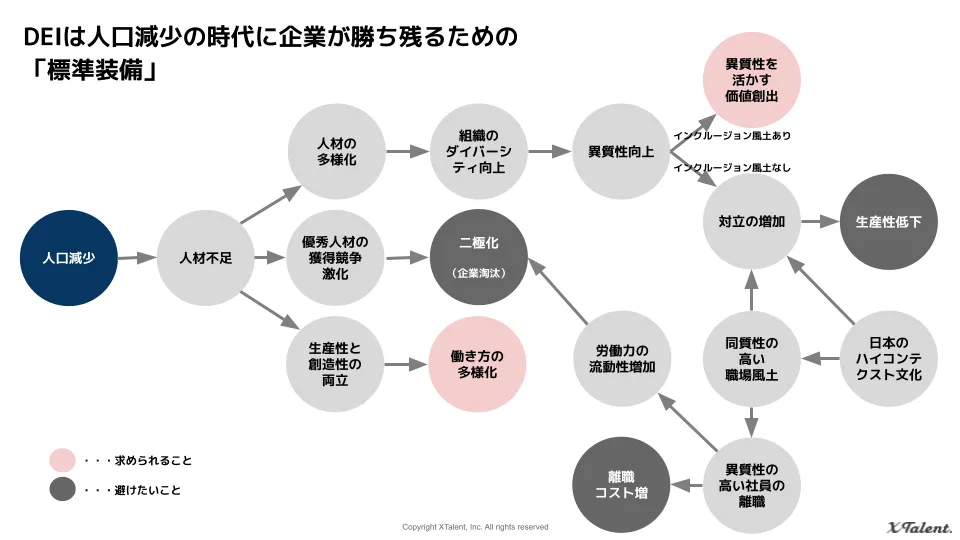

インクルージョンの欠けた多様性のある環境は、対立が生まれやすく、生産性や創造性が落ちると言われています。「多様性が存在する」だけでは組織の強化につながらないのです。インクルージョンが存在して初めて多様性のある組織は強くなります。だからこそ、リーダーシップの概念として、国内外で注目されているのです。

インクルーシブ・リーダーシップが注目されている背景

では、なぜインクルーシブ・リーダーシップが必要なのでしょうか?

人材が多様でない組織はありません。多様性は、表層的な年齢・性別だけではなく、経歴・認知・価値観など深層的なものも含むからです。

しかし、多様な人が集まることは、人間関係の対立を招くことが研究でも明らかにされています。多様な人たちが集まった上で、その人たちの能力や個性を引き出し、組織における価値創造を最大化するために必要なのが、インクルーシブ・リーダーシップです。

同じような認知を行う同質性の高いチームでは、議論が生まれにくく、ビジネス上の盲点が生まれやすくなります。多様でユニークな視点は、事実を正しく捉えることにつながります。個の違いを効果的に活かす環境ができてはじめて、多様性はビジネスにおいてポジティブに作用するのです。

人口減少時代、組織を構成する人の多様化は避けられません。その効果を引き出すインクルージョンは、組織の競争力・他社との差別化につながるのです。

インクルーシブ・リーダーシップを構成する8つの行動要素

1つずつみていきましょう。

① 関係構築

・従業一人ひとりが、現在行っている仕事や成果以上のものを提供できる人間であることを理解している

・チームメンバー、その他の従業員にとって何が重要か、彼らが成功するために何が必要かを知ろうとしている

・従業員一人ひとりが、いちメンバーとして見られるだけでなく、理解され、評価されることの重要性を理解している

② 承認

・従業員一人ひとりの仕事を認め、その努力と成長をサポートする努力をしている

・モチベーションを高め、個人の達成感を高めるような方法で、他者のユニークな貢献を具体的かつ個人的に認識している

・言葉による賞賛など、従業員にとって重要な方法で良い仕事を認め、具体的な評価を公にし、その人の貢献の幅と価値を他の人が理解できるようにしている

③ 共感

・他者とのより深いつながりを育むために、従業員のバックグラウンド、経験に関心を持ち、理解しようとしている

・従業員に何が起こっているのか(見られている、評価されている、尊敬されていると感じているのか)、といった日々の状態を常に把握するよう努めている

・リーダーが共感を優先し、偏見のない行動を模範とすることで、誰もが自分の経験や心の状態を共有しやすいと感じている

④ 他者とのつながり

・人々が互いに関わる機会をつくり、つながりを深め、維持することを重要だと思っている

・共感と開放性をもってより良いコミュニケーションやコラボレーションができるような行動をしている

・社会的なつながりの強さは、身体的、感情的、認知的に優れた機能を発揮する傾向があることを理解している

⑤ 参加の促進

・発言しにくい従業員から直接意見やフィードバックを求め、その人たちが成功するために必要なものをチェックしている

・会議だけでなく、仕事の進め方においても障害(ハードル)に常に注意を払い、それを最小限にする方法を探している

・オープンに意見を求め、様々な人とのコミュニケーションや関わり方をパーソナライズすることで、すべての人の視点が重要であることを示している

・知識の共有が促進されるよう従業員に様々な参加手段を提供し、自信を持った発言のサポートをしている

⑥ ベクトルを合わせる

・従業員が自分自身の仕事の意味や目的を見出すサポートをしている

・従業員が、どのように貢献することがベストなのかをよりよく判断することができるよう、組織やチームが何を目指しているのか、組織の成功にとって何が最も重要なのかを知ることができる機会を提供している

・個人の価値観と会社の価値観が一致していると感じられるサポートをしている

⑦ 自己開示

・自分の弱点がどこにあるのかを理解し、それをオープンに共有している

・DEIに関連した自分の体験談や個人的な課題を共有している

・チームメンバーが安心してリスクを取れる環境をつくっている

⑧ バイアスマネジメント

・自分の盲点をなくすために自分が人の上に立つような振る舞いをせず、他者との対話から自分の長所と短所を学んでいる

・相手の能力を最大限に引き出すことを目的に、自分の個人的なバイアスが相手に対する判断に影響しないように、意図的にプロセスを組んでいる

・個人や組織のバイアスに気づき、機会の公平性のある職場環境実現に向け、自身や周囲の言動をチェックしている

インクルージョンを高めることは人権に配慮するという側面に留まりません。組織の中で自分自身が貢献できる土壌を感じられてはじめて、学習・貢献意欲が高まります。そうすることで、従業員同士のネットワークが強くなり、実績が積み上がり、人が育ち、挑戦やイノベーションへとつながるのです。

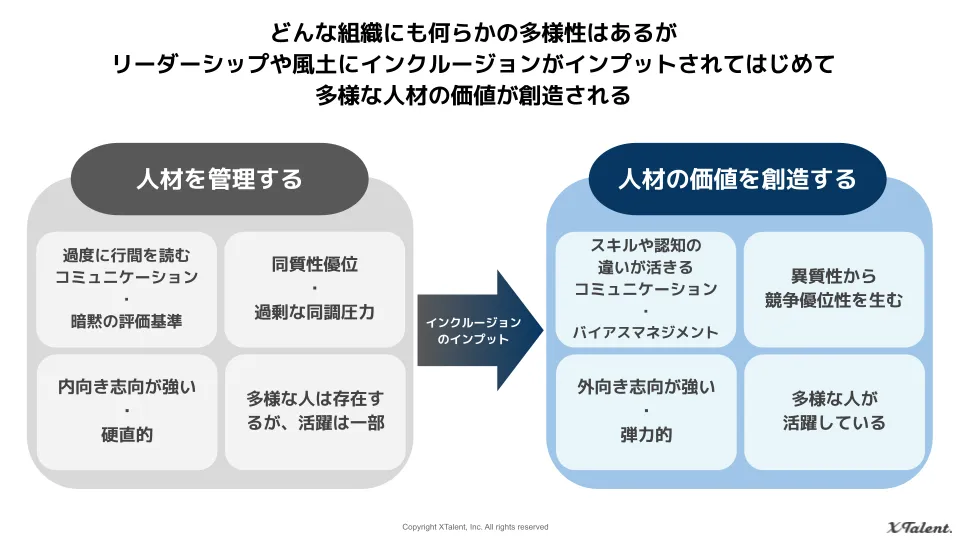

人材は「管理する」から「価値創造する」の時代へ

2020年9月に人的資本経営についてまとめた「人材版伊藤レポート」が公表され、ESG投資の観点からも「持続可能な企業価値の向上を決めるのは有形資産ではなく無形資産である」という動きが強まっています。無形資産の中核である「人材」の価値を高めるためには、「人材を管理する」という視点から「人材の価値を創造する」という視点への転換が必要です。

つまり、人材のマネジメントを担うリーダーたちの視点を変え、企業風土そのものを変えていく必要があるのです。

個々の経験や価値観といった多様性を活かすことの重要性は、社会の共通認識として形成されてきています。しかし、ハイコンテクスト文化(言語以外の要素・情報の重視するコミュニケーション・スタイル)の日本では、過度に行間を読むコミュニケーションや暗黙の評価基準、同質性優位、過剰な同調圧力などを背景に、個人の能力発揮の機会が最大化されないといった課題があるのも事実です。

国内企業がインクルージョンを高めるには、社内に留まらず、利害関係のない他者とのニュートラルに自社を俯瞰できる環境が必要なのです。