コーポレートガバナンスやDEI、SDGsの文脈でも注目されている「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見や思い込み)」。アンコンシャス・バイアスは誰しもが持っており、私たちの意思決定に大きな影響を与えることが判っています。

日本では年齢や性別、国籍などへの偏見という文脈で、よく語られるようになってきましたが、アンコンシャス・バイアスは広い意味で捉えると、脳の神経学的な構造が背景にあります。

本記事では、脳の認知バイアスという切り口から、バイアスの概要や種類、その影響、そして対処方法についてご紹介します。

アンコンシャス・バイアスとは?

まずは、「アンコンシャス・バイアス」が具体的にどのようなものかみていきましょう。

アンコンシャス・バイアスは誰もが持っているもの

アンコンシャス・バイアスとは「無意識の偏ったモノの見方」のことです。年齢や人種、性別、さらには学歴、経歴、ライフイベントや出身地域など、自分の過去の体験や生まれ育った社会文化的背景によって形成されます。つまり、誰しもが何らかのバイアスを持つ可能性があるのです。

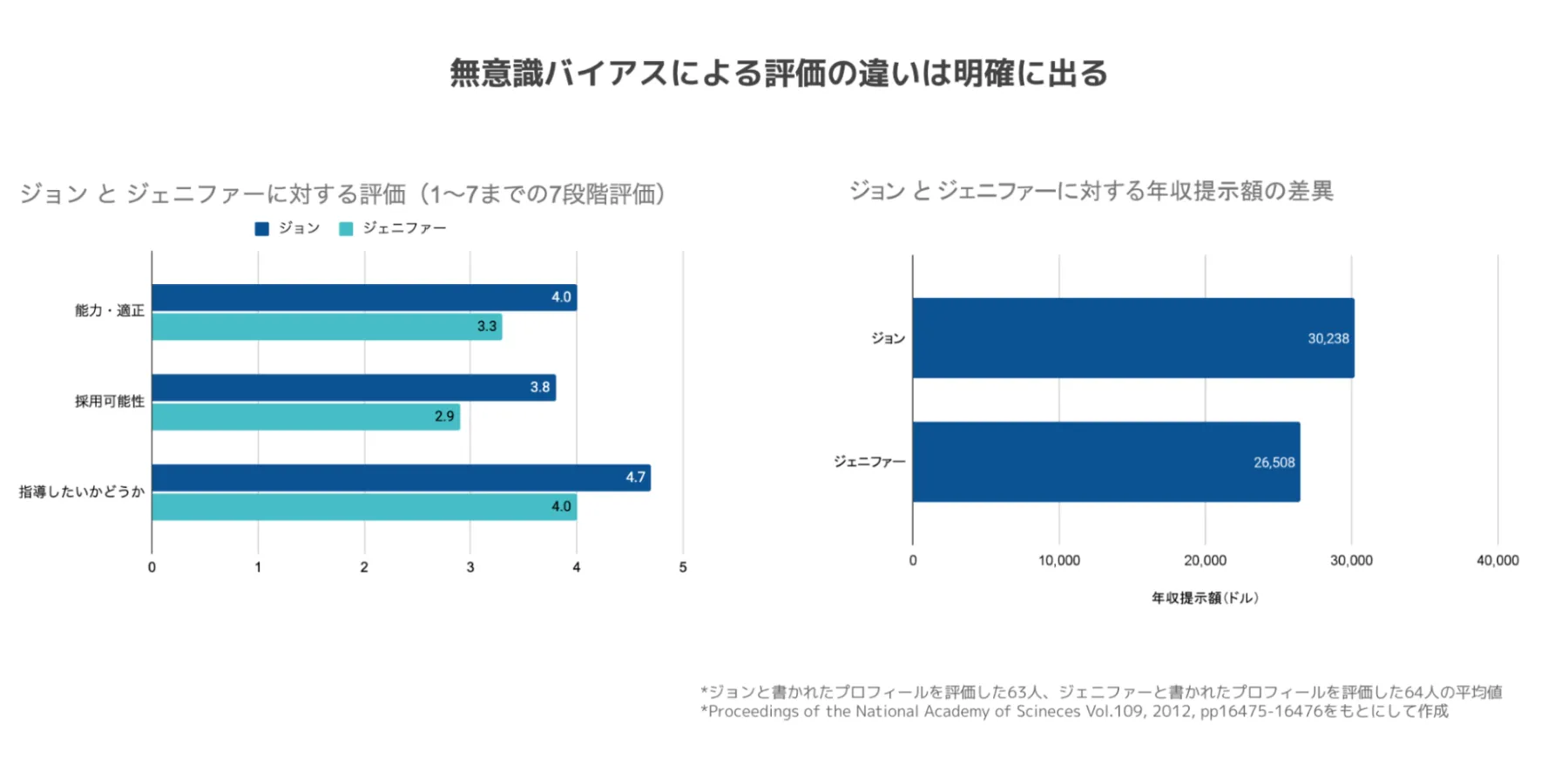

アンコンシャス・バイアスは、対峙する相手の能力や性格を理解・把握するとき、無意識のうちに現れるものです。2012年、アメリカで行われたアンコンシャス・バイアスに関わる実験をご存知ですか?

中身は全く同じで、名前のみをジョン(男性名)かジェニファー(女性名)に変えた職務経歴書を用意します。この職務経歴書を色々なところへ配布し、「この人を採用したいですか?」「この人の能力、どう思いますか?」「どのくらいの年収を提示しますか?」などの評価を聞く調査です。

調査の結果、能力・適正、採用可能性、育成可能性いずれも高い評価を受けているのは、ジョン(男性名)でした。同じ経歴・能力を持っていたとしても、女性よりも男性を優位に評価する人が多数だということが明らかになりました。この実験結果は、アンコンシャス・バイアスの1つであるジェンダーバイアスが現れた一例です。

アンコンシャス・バイアスは認知バイアスの中の1つ

アンコンシャス・バイアスという言葉が様々なメディアでも見かけられるようになりましたが、アンコンシャス・バイアスは心理学では「認知バイアス」のなかに含まれます。認知バイアスとは、人間の脳の神経学的な思考経路からもたらされるもので、個人が情報を処理する際に生じる認知的なパターンや傾向のことです。

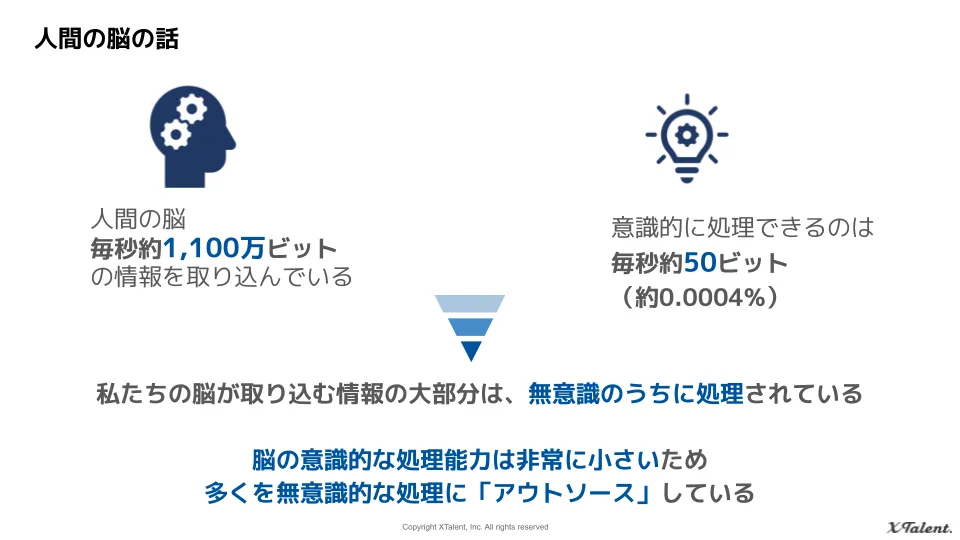

人間の脳は、毎秒1,100万ビットの情報(8万1,000文字分)を取り込んでいます。その中でも意識的に処理ができるのは、たったの約0.0004%、約50ビットだけなのです。

このように、私たちが脳に取り込む情報の大部分は、無意識のうちに処理されています。脳の意識的な処理能力は非常に小さいため、情報の大半を無意識的な処理にアウトソースしている状態なのです。

このように認知バイアスは、人が何か物事をみたときの関連付け・解釈・判断を頭の中の最も近道を経由して行う傾向として存在するのです。

アンコンシャス・バイアスが与える影響

アンコンシャス・バイアスは誰にでもあり、あることそのものが悪いわけではありません。ただし、注意しておかなければならないこともあります。

認知バイアスはポジティブにもネガティブにも現れる

認知バイアスは、必ずしもネガティブなものだけではありません。個人の自己肯定感にも関わっています。認知バイアス、アンコンシャス・バイアスがネガティブに顕在化する方法の1つが、「マイクロアグレッション」です。

マイクロアグレッションとは、アンコンシャス・バイアスによる偏ったモノの見方に基づいた言動(無意識の差別的・否定的な言動)のことです。発言者側には悪意や自覚がないため、受ける側が「原因は自分にある」「私がマイノリティだから」とやり過ごしたり、抗議するほどではないから接触を避けよう、などと一方的に我慢することがほとんどです。その結果、心身の不調や離職につながるケースもあります。

例えば、無意識のうちにこのような言葉をかけたこと、またはかけられた経験はありませんか?

【50代のメンバーに対して】

「新しいことへの関心があってすごいですね」

(年齢が高い人は新しいことへの関心が薄く、チャレンジ意欲が低いだろう)

【子どもができた男性に対して】

「子どもが生まれたら、仕事にさらに精が出るなー!」

(男性は大黒柱、稼ぎ頭であって当然だろう)

【外国籍の社員に対して】

「思ったことをはっきり言うのはお国柄ですよね」

(外国人ははっきりものをいうものだろう)

【育児をするメンバーに対して】

「○○さんは子育て中だから昇進対象メンバーからは外しておこう」

(突発対応ができない育児中のメンバーは対応力のキャパシティに欠けるので、このポジションへの適格性が乏しいだろう)

これらの発言や思い込みが、マイクロアグレッションです。人種や性別、セクシュアリティ、子どもの有無、社会経済的背景、メンタルヘルスをはじめ、私たちのアイデンティティのあらゆる側面に対して、どんな人に対しても発生します。

マイクロアグレッションの多くは固定概念(ステレオタイプ)によって発生します。一方で、こうしたマイクロアグレッションに対して脅威を抱く、「ステレオタイプ脅威」という認知バイアスも存在します。

ステレオタイプ脅威とは、個人の属する集団に結びつけられたネガティブな固定概念に基づいて、評価されたり扱われたりするのではないかという懸念を持つことです。例えば、「女性は数学が苦手だ」という自身の固定概念によって、実際に数学のテストの成績が落ちるといった事象があることが分かっています。

つまり、アンコンシャス・バイアスが良くない形で顕在化したマイクロアグレッションは、その人の本来の可能性に蓋をし、成長を阻害しうるものなのです。

アンコンシャス・バイアスが個人と組織に与える影響

【個人の場合】

心身の健康を崩したり、バーンアウトや職務満足度低下を招く

アンコンシャス・バイアスによるマイクロアグレッションが、キャリアを通じて、身体と精神の健康に多大な影響を与えることが、研究からも明らかになっています。

具体的には、以下の症状が挙げられます。

- 鬱病の罹患率の増加

- ストレスとトラウマの長期化

- 頭痛や高血圧などの体調不良

- 睡眠障害 など

また、キャリアにネガティブな影響を及ぼしかねない、バーンアウト(燃え尽き症候群)の増加や職務満足度の低下と関連があり、回復するために多大な認知的・感情的リソースを必要とします。

多様な個人が活躍できる健全な職場をつくるには、マネジメント層・リーダー層が積極的にそのような言動に気づき、適切な方法で介入することが欠かせません。

そのためには、バイアスによるマイクロアグレッションがどのような形で現れるかを理解し、その対象が自分自身であれ、チームであれ、生産的に対処する方法を知る必要があります。

【組織の場合】

採用やマーケティング、新規プロダクト開発など、人が介在するあらゆる活動に影響が…

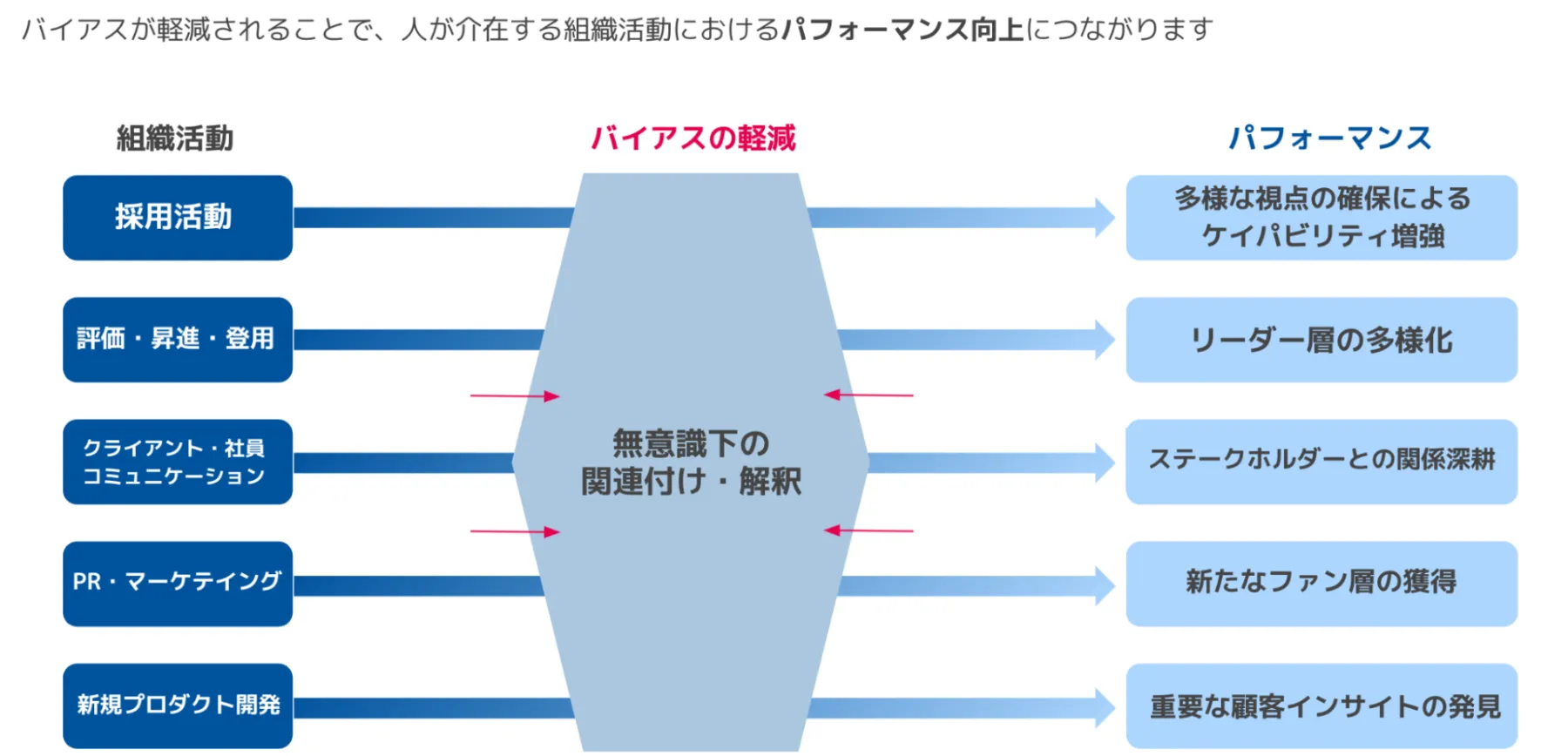

アンコンシャス・バイアスは、人材の採用、人事評価・昇進・登用などのHRに関する場面はもちろんのこと、新規プロダクト開発やマーケティング、クライアントとのやり取りなど、人が介在する全ての組織活動に影響を与えています。

例えば、

- 同じような特性をもった人ばかりを評価・採用し、社員のもつ強みに偏りが出る

- 広告コピーやクリエイティブがマイクロアグレッションだと気づかず、SNSで炎上

- クライアントとのミスコミュニケーションにより信用を失う

などが挙げられます。

組織活動上、ネガティブに作用するバイアスを軽減することは、人が介在する全ての業務において大切です。多様な視点を確保することで組織力を増強したり、新たなファン層を獲得したり、重要な顧客のインサイトに気づくことができるのです。

このように、組織活動のパフォーマンスを高めるための取り組みとして、バイアスが機能しているシーンに対して、手を打つことははじめの一歩です。しかしながら、その場限りのトレーニングを表面的に行うだけでは、人間の脳に無意識に染みついた認知の癖を変えることはできません。偏見や差別の解消をし、あらゆる個人を包摂する風土を形成するには、バイアスマネジメントに長期的に取り組む必要があります。

アンコンシャス・バイアスが議論となった国内事例

ジェンダー

経営者が講演会中に女性蔑視と捉えられる言葉を発言。講演内容がSNSにアップされ、その経営者と会社に批判が殺到した。

LGBTQ+

国際カミングアウトデーに絡め、同単語のハッシュタグを利用していた企業が自社のシャンプー製品に関して投稿。国際カミングアウトデーの趣旨を誤解している旨の批判が相次いだ。

外国籍

在日外国人に対する差別的な文章を公式ウェブサイト上に掲載した企業の事案では、複数の取引先が同社に対して説明や見解を求める等の措置をとり、同社と災害協定等を締結していた複数の地方自治体が協定の解消等を申し入れた。

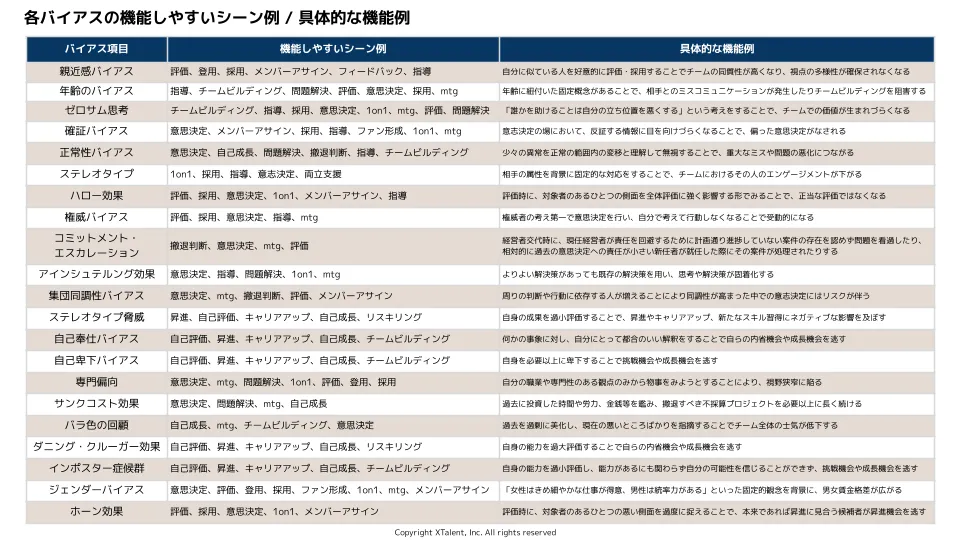

組織で機能しやすい21の認知バイアス

組織や企業運営において、特に機能しやすい認知バイアス 21種類を、以下に取り上げてみました。

親近感バイアス

年齢のバイアス

ゼロサム思考

確証バイアス

正常性バイアス

ステレオタイプ

ハロー効果

権威バイアス

コミットメント・エスカレーション

アインシュテルング効果

集団同調性バイアス

ステレオタイプ脅威

自己奉仕バイアス

自己卑下バイアス

専門偏向

サンクコスト効果

バラ色の回顧

ダニング・クルーガー効果

インポスター症候群

ジェンダーバイアス

ホーン効果

アンコンシャス・バイアスは心理学上では認知バイアスに位置づけられます。そして、認知バイアスには上記のように、年齢や性別、ジェンダーのバイアスだけでなく、多様なものがあるのです。

バイアスをマネジメントするには?

バイアスを上手くコントロールすることをバイアスマネジメントと呼び、4つのStepが必要と言われています。

Step1. バイアスについて知る・体験する・自覚する

まずは、バイアスにはどんなものがあるのかを知識としてインプットし、自分や相手にはどんなバイアスがあるのかを自覚することが第一です。また、体験型トレーニングなどで、相手の立場からマイクロアグレッションを体験することで、どのような気持ちになるのかを知ることも大切です。

Step2. バイアスが現れるタイミングを自己観察する

バイアスは「発露」と「機能」の二段階で考えるとわかりやすいです。発露は、表には出ているけど相手にはまだ影響がない状態のことで、機能は、バイアスやマイクロアグレッションが現れることで相手を攻撃してしまう状態のことです。Step2.では、どんな時に自分のバイアスが機能しやすくなるのか、その変動要素を観察します。体調が悪い時や大きな意思決定をする時など、変動要素は人それぞれ。自分をよく観察し、バイアスが機能しやすくなる要素に意識を向けてみましょう。

Step3. 自分の考えに「バイアスが現れていないか」をチェックする

どんな時に自分のバイアスが機能するか分かってきたら、次は、自分の考えをチェックするStep3です。バイアスが機能する要素がある時、 何か判断や意志決定をすることがあれば、一度立ち止まりましょう。自動的に答えを出さないように、もう1人の自分に「なぜ?」と問いかけさせ、そこにバイアスが現れていないかをチェックするのです。

Step4. 相手に合わせたコミュニケーションをとる

最後のStepは、自分自身のバイアスを知り、コントロールした上で、相手のバックグラウンドや今置かれている状況を想像し、コミュニケーションをとることです。相手がどんなコミュニケーションを好むのか理解し、行動します。

バイアスマネジメントを磨くためには、他者との対話が不可欠

相手のバックグラウンドや今置かれている状況を想像した上で、バイアスを客観的に批評し、機能を抑制することで初めてバイアスマネジメントが成功していると言えます。つまり、バイアスマネジメントを磨くためには、相手を知ること、相手の気持ちを想像することが大切です。そのためには、対話や深いコミュニケーションの機会が必要となります。

そもそも、「ネガティブな集団間態度を抑制すること」と「ポジティブな集団間態度を促進すること」は異なる意味を持ちます。前者に対しては、偏見や差別、インクルージョンに対する否定的な風土の解消がとても大切な要素になります。後者は、インクルーシブな行動が根付く風土を醸成することで、多様な個人が活躍し、価値創出がなされることが重要です。まずは、組織のリーダー層がバイアスマネジメントを磨き、適切なコミュニケーションを体得することで、インクルーシブな組織への第一歩を踏み出せるのです。