男性育休取得率を向上させることは、なぜ重要なのでしょうか?

政府が男性育休を推進するために個別周知の義務化などの法改正を実施したことからも分かるように、この動きは急速に拡大しています。新型コロナウィルス感染拡大を経て、男性の育休取得率は過去10年間で約12ポイントも増加し、2021年には13.97%に達しました。しかし、取得率の向上と同時に、価値観や認識のギャップも顕著に…。

本記事では、企業が男性育休取得率アップに取り組むべき背景や、実際に育休を取得した男性に聞いた働きやすい環境を作るために求められている対策をご紹介します。

なぜ、「男性育休」取得率アップを目指すのか?

政府は、男女とも「仕事と育児の両立」を支援するため、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置を義務化するなどの改正を行いました。*1 これらの制度は、令和4年4月1日から段階的に施行されています。さらには、金融庁による有価証券報告書への男性育休取得率の記載義務化の動きからも、男性の育児休業(以下、男性育休)の取得促進に取り組む企業も急増し、今後もこの動きは強まっていくと言えます。

厚生労働省の調査*2によると、2012年の男性の育休取得率は 1.89%でしたが、コロナ禍で働き方やライフスタイルが変化した2020年から男性の育休取得率は10%を超え、2021年には13.97%と10年間で約+12ポイント増加しています。

取得率は上がっている一方で、育休取得率の低かった世代と、現在育休取得を迎えている世代とで価値観や認識にギャップが生じている実態が露わになり、育休を取得した男性が働きやすくなるために企業側としても対策を打つ必要性が叫ばれています。

では、そもそも男性育休を推進する目的は何でしょうか?それは、「少子化対策」「女性活躍推進」「男性が子育てに関わる権利」の3つの目的が挙げられます。

男性育休を推進する目的①:少子化対策

内閣府が令和2年に発表した白書*3によると、夫婦が「欲しい」と思う子どもの数と実際に持つつもりの子どもの数には乖離があり、希望が実現できていない現状があります。また、男性側の家事・育児関連時間は、1日当たり平均83分と、女性と比較してその差は大きく、先進国中最低の水準にとどまっています。男性の家事・育児参画の促進は、少子化対策においても重要な課題の1つであると言えます。

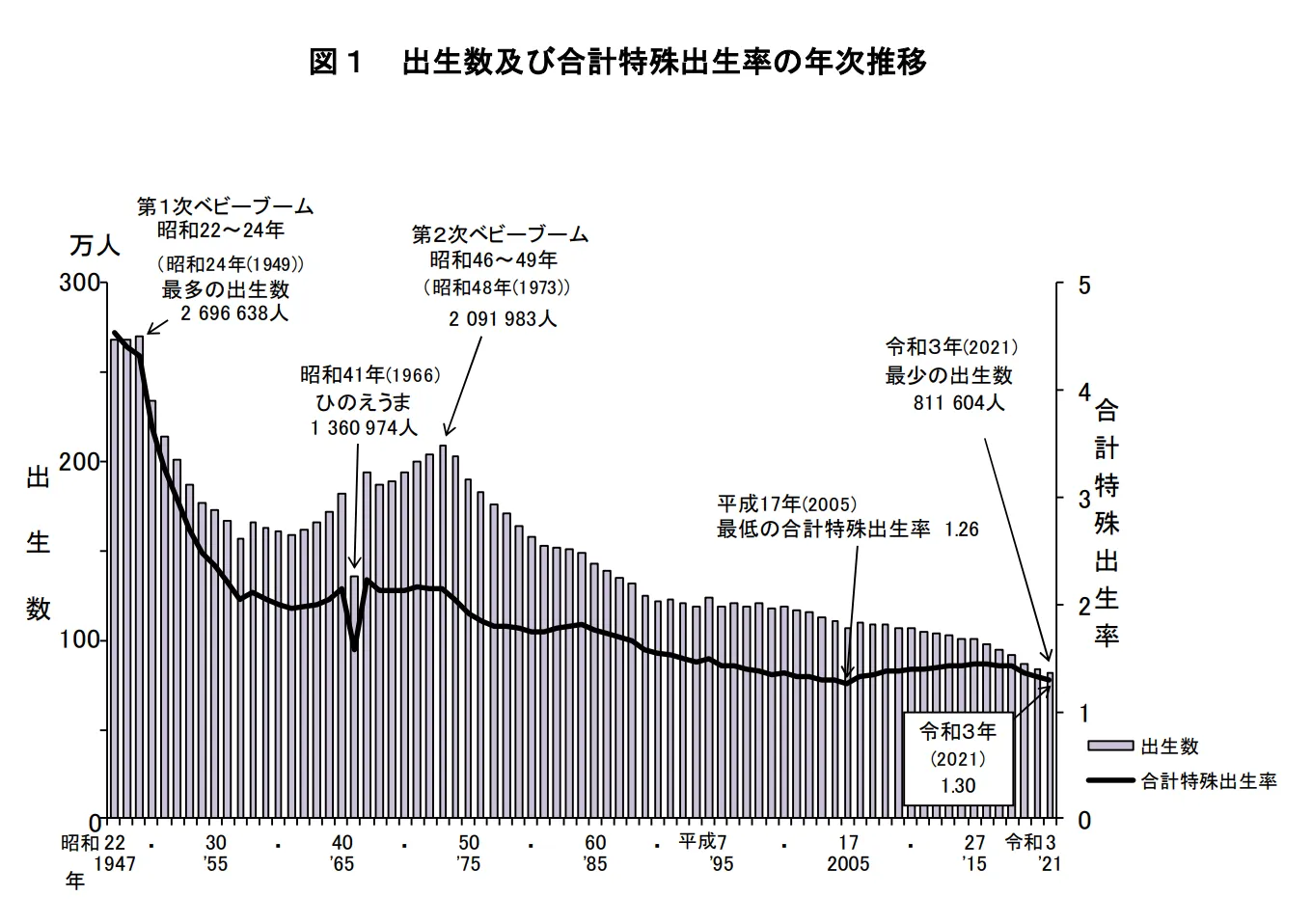

日本においては、急速に進む少子化の流れから、年金や医療などの社会保障制度が立ち往かなくなるという危機的な状況にあります。厚生労働省が発表した令和4年度の合計特殊出生率は1.26と、17年ぶり低水準を記録しています。

このように、次世代を担う子どもたちを、安心して生み育てるための環境を整えることが急務となっているのです。その環境整備の一環として、仕事と育児の両立の理解促進を図るとともに、両立に向けたノウハウ支援などを通じ、男女ともに育休取得の希望の実現を目指しています。

令和3年(2021)人口動態統計月報年計より:https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai21/dl/gaikyouR3.pdf

企業にとっても人口減少は向き合わざるを得ない問題です。少子化が進むことで、近い将来、国内マーケットにおける働き手の減少、消費者の減少はとてつもない速さで進んでいきます。自分たちの事業にとって、少子化は大きな影響を与えうる1つの要素だと認識するべきではないでしょうか。

男性育休を推進する目的②:女性活躍推進

女性の活躍を阻む1つの要因として、専業主婦世帯が多かった時代の名残で、育児は母親がすべき、女性は(仕事をしていても)家事・育児をメインで負担すべきという考え方が未だ強いことが挙げられます。それにより、女性が家事・育児に時間を取られすぎている状況があるのです。*4

男女共同参画白書 平成30年版より:

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h30/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-03-08.html

このように、子育ての役割は母親に固定化されやすく、この固定概念の解消は非常に困難であるといえます。だからこそ、男性もオーナーシップを持って育児に取り組むことには大きな意義があるでしょう。

男性育休を推進する目的③:男性が子育てに関わる権利

ワーキングペアレンツのための転職サービス「withwork」では、「積極的に子育てをしたい」という希望を持つ男性登録者が急増しています。人材獲得のためにも、職場の環境整備は必須と言えます。

男性が子育てに関わる権利というのは「制度を利用する権利」だけではありません。「子育てがしたい」と思う男性の価値観を尊重し、男性=仕事という固定化した性別役割意識から解放される権利でもあるのです。

近年、新卒の男性社員が育休取得を希望する割合は80%と言われています。Z世代〜X世代を中心に「男性も育児に積極的に参加する」という価値観の変化が起きているのです。

そういった男性たちの希望を実現するとともに、女性側に偏りがちな育児や家事の負担を夫婦で分かち合うことで、女性の出産意欲や継続就業の促進、企業全体の働き方改革にもつながります。

2030年までに男性育休取得率85%へ

男性育休は平成27年から政府主導で取得率の向上が断続的に叫ばれています。令和元年12月には、2025年までに男性育休取得率30%を目標とする閣議決定がなされていましたが、令和5年3月、岸田首相が男性の育休取得率の政府目標を「2025年度に50%、2030年度には85%とすること」と大幅に引き上げることを表明しました。目標達成を促すため、企業ごとに男性の育休取得への取り組み状況の開示を進めていくなど、男女を問わない子育て・少子化対策が、国策として始まっているのです。

男性育休取得率アップに企業が取り組むべき理由

とはいえ、企業にとって生産性と利益を維持しながら、男性育休取得率をアップさせることは容易なことではありません。今、企業が取り組むべき理由とはどのようなものがあるのでしょうか。

男性育休取得率アップが企業にもたらす効果

性別に限らず、出産・子育てが起因となる離職は、人材育成という面で企業に大きな影響をもたらします。男性上司の働き方や子育てへの関わり方を通じて「子育てしながらキャリアアップができる会社か否か」を従業員は判断しています。次のリーダー・マネージャーとして育成が必要な30〜40代の人材が会社を去ってしまうことは、企業の成長に大きく関わります。男性育休取得の実績を積み上げることにより、残念な離職を減らすことが可能です。

採用面でも、男性育休取得率の高さは重要な要素です。男性育休を重視する求職者は「社名 男性 育休」と検索エンジンで調べる可能性もあります。男性が育児休暇を取得することに対する企業の取り組みや支援に関する情報発信をすることで、採用の求心力となるのです。

また、大手求人情報サイトには、男性の育児休暇取得率に関する定量的な数字やデータが掲載されています。男性育休取得率向上に取り組むことは、従業員のエンゲージメントや定着率の向上に取り組むことと同じなのです。

男性育休取得者に聞いた「より働きやすくなるために必要なこと」

XTalent株式会社では、2022年1月に実施した調査から「男性育休」にフォーカスし、分析・再構成した調査レポート「育休を取得した男性社員1,000人に聞いた、より働きやすくなるために必要なこと」を、2023年2月に発表しました。まだまだ男性育休取得の前例が少ない中、男性育休を取得した当事者が感じたデメリットや改善点などをまとめています。

本レポートは、「性別による違い」「世代による違い」「スキルアップ・昇進への意欲による違い」「パートナーのキャリア開発意欲」の4つの論点に着目し、分析をしています。今回は、「性別による違い」「スキルアップ・昇進への意欲による違い」の2点についてご紹介します。その他の論点の分析についてはレポートをご覧ください。

「制度」だけじゃない、「コミュニケーション」の重要性

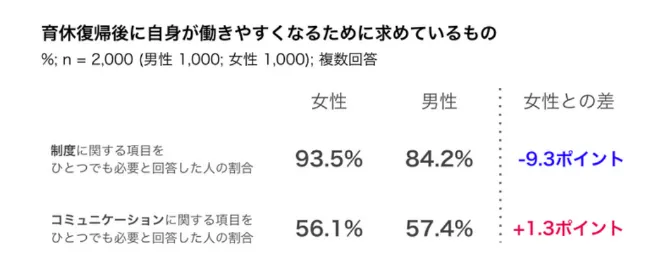

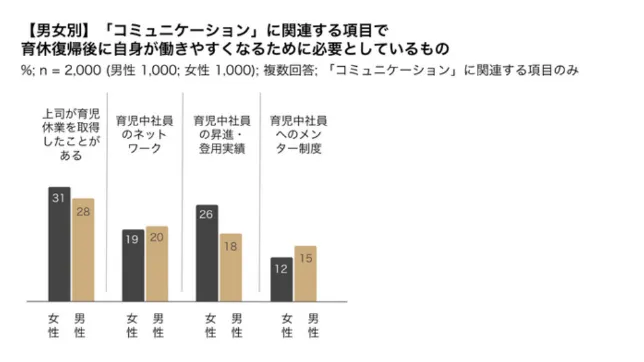

育休を取得した全国の正社員の男女1,000人ずつを対象に「育休復帰後に自身が働きやすくなるために必要なこと」を聞いたところ、「制度」に関する項目は「男女ともに8割超がひとつ以上必要」と回答しました。一方で、「コミュニケーション」に関する項目は「男女ともに過半数がひとつ以上必要」と回答し、必要とする割合は男性の方がやや多い結果に。一般的に「コミュニケーション」に関する施策は女性を対象にしている企業が多く見られますが、男性も必要としていることを認識する必要があります。

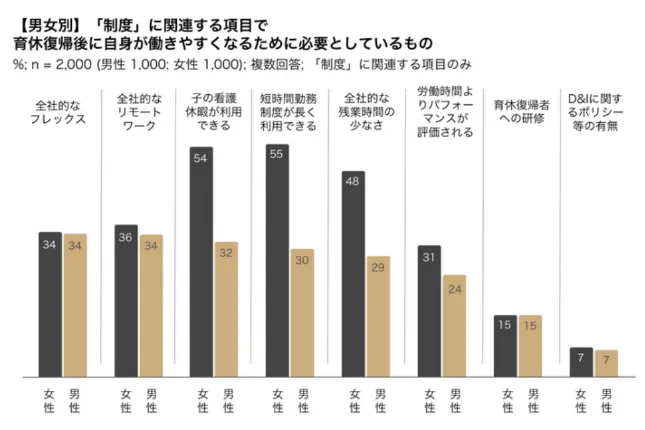

「短く、柔軟に」働ける制度を女性が特に重視。性別役割意識が顕著に

女性の方が男性より「子の看護休暇」など「短く、柔軟に」働けるための制度を必要視しており、育児役割の比重が女性側に大きいという実態が反映された結果に。当事者の性別役割意識をニュートラルにする機会を持つことで、男性においても働き方の選択肢に幅を持つということが重要になってきます。

「上司が育休を取得した経験」を求める声がトップ。男性は、より同志とのつながりを求めている

「コミュニケーション」に関連する項目のうち、男女ともに「上司が育休を取得した経験」を必要とする割合が3割前後と最も高い結果となりました。特筆すべきは、「育児中社員のネットワーク」および「メンター制度」において、女性より男性の方が求める割合が1〜3ポイントほど高かったこと。女性だけでなく男性もネットワークを必要としていることを認識し、施策を検討していくことが必要であると言えます。

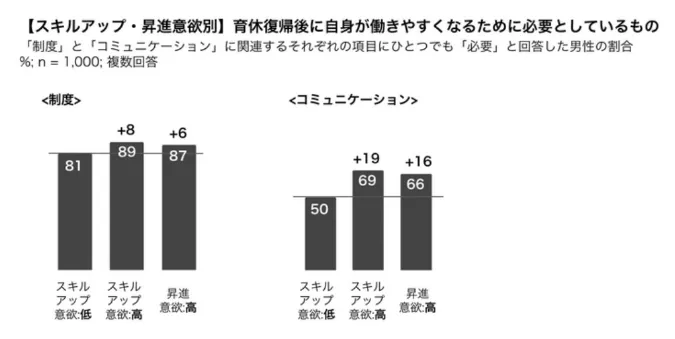

意欲の高い男性社員ほど育休復帰後のサポートを必要と回答

育休取得後、スキルアップ・キャリア開発意欲の高い男性社員は、意欲の低い男性社員よりも「制度」は+8ポイント、 「コミュニケーション」は+19ポイント高く必要としており、意欲的に働きたいからこそこうしたサポートを求めていると考えられます。意欲の高い社員のエンゲージメントを強くするためには、制度だけでなくコミュニケーションによるサポートの充実が求められています。

詳細はこちらのレポートに記載していますので、ぜひご覧ください。

<引用>

*1,5「育児休業制度とは|男性の育休に取り組む|育てる男が、家族を変える。社会が動く。イクメンプロジェクト」https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/system/

*2 厚生労働省「雇用均等基本調査」https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r03/03.pdf

男性の育休取得率=配偶者が出産した者のうち、調査年の10月1日までに育児休業を開始した者(開始 予定の申出をしている者を含む)の数における、調査前年の9月30日までの1年間の配偶者が出産した者 の数の割合

*3 令和2年版 少子化社会対策白書 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2020/r02webhonpen/index.html

*4 男性の育休取得と女性活躍の関係 | 少子・高齢化社会 | Big Picture | マーサージャパンhttps://www.mercer.co.jp/our-thinking/bigpicture/aging-society/column-09.html