多くの女性に心当たりがあるとされるPMS(Premenstrual Syndrome)。その科学的研究は、女性の社会進出とともに進んできました。症状やその強さは個人差が大きいとはいえ、働く上でその影響は甚大であり、決して無視できません。

本記事ではPMSをはじめ、ウィメンズヘルスを組織活動の観点から深掘りし、女性の昇進や従業員の生産性向上につながるアプローチを探ります。従業員のヘルスリテラシー向上は、職場全体のパフォーマンスを高める可能性を見出すことにつながります。

PMSとは

PMSとは、月経前症候群(premenstrual syndrome)の略称で、月経随伴症状の1つです。月経開始の 3~10 日間の黄体期に続く精神的あるいは身体的症状で、月経開始とともに減弱あるいは消失します。

精神神経症状として情緒不安定、イライラ、抑うつ、不安、眠気、集中力の低下、睡眠障害、自律神経症状としてのぼせ、食欲不振・過食、めまい、倦怠感、身体的症状として腹痛、頭痛、腰痛、むくみ、お腹の張り、乳房の張りなどがあります。精神不安定が強い場合は月経前不快気分障害(PMDD:premenstrual dysphoric disorder)と呼ばれています。

月経随伴症状には、月経困難症も含まれます。月経困難症とは、月経に随伴して起こる病的症状を指します。月経時あるいは月経直前より始まる強い下腹部痛や腰痛が主症状です。

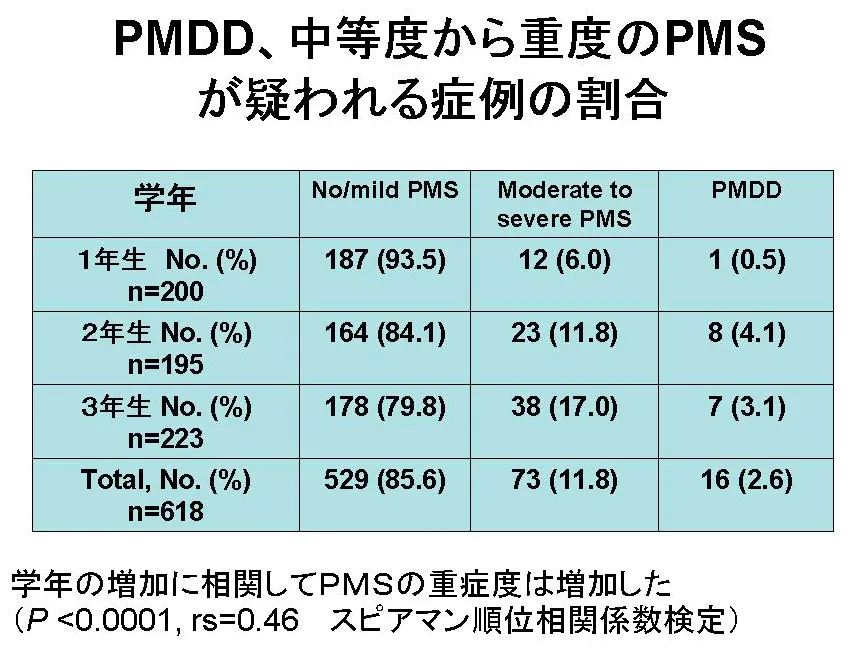

仙台市内の女子高校生728名に対して実施したある調査では、月経に伴い何らかの症状があるものは398名(64.4%)、PMDDが疑われる症例が16名(2.6%)、中等度から重度のPMSが疑われる症例が73名(11.8%)認められています。また、それらの症状によって著しくQOLが損なわれていることも明らかになっています。

このように、月経に伴う体調不良は、多くの人に発生しています。そして、実生活に大きな影響を及ぼしているのです。

PMSに着目することは、女性のためだけではない

PMSや月経困難症が科学的研究の一環として進みはじめたのは、1980年代です。しかし、PMS自体は1700年前から女性の悩みとして存在していたことが古典から明らかになっています。PMSに関する論文発表自体は1940〜1950年代にされていますが、科学的研究対象が男性優位とされてきたがゆえに、長らく時間がたってから研究が進み始めています。女性の社会進出と活躍に伴って研究が進み、月経随伴症状が社会問題化してきた、というのが現在に至るまでの動きです。

当事者だけのテーマのように語られがちですが、職場において月経随伴症状によって生産性が低下するメンバーをサポートすることは、当事者のためだけではありません。

過度な痛みなど症状があるのに放置をすることで、子宮内膜症などの子宮疾患につながったり、将来的に不妊症になったりするケースもみられています。実際に、役員一歩手前の女性が不妊治療と仕事を両立できず、離職してしまうという事例もあるのです。

女性が働き続けることのできない企業は、男性にとっても働き続けることが難しいと感じられるでしょう。企業は、この側面からも女性をインクルージョンする環境を整備することが重要です。それが、性別を問わず個人の力を持続的に引き出すことにつながります。

PMSの主な症状と職場への影響

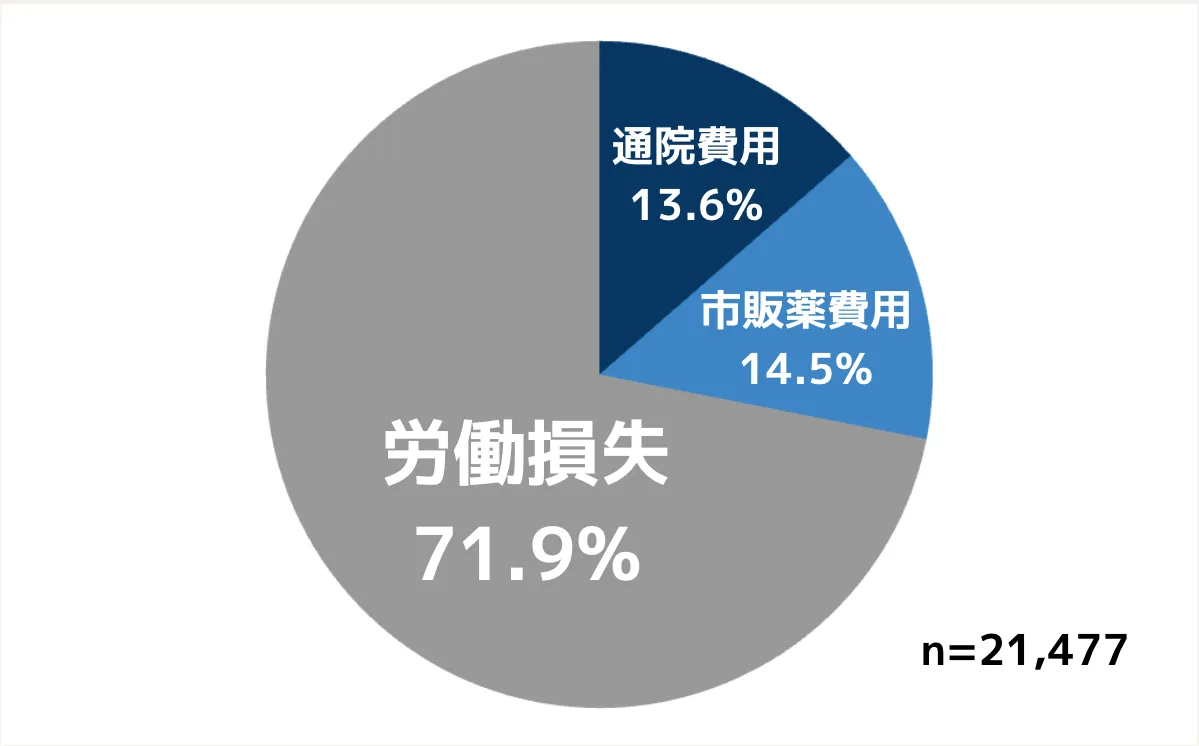

月経随伴症状に関連する労働損失は「年間 4,911億円」といわれています。

▼15~49歳の女性2万1,477人を対象にインターネット調査を実施し、月経随伴症状に関連する心身的・経済的負担について評価したもの

出所:Tanaka E, Momoeda M, Osuga Y et al. J Med Econ 2013; 16(11): 1255-1266

PMS・月経困難症の期間は最大で12〜13日間となり(月経開始前の最大10日間+月経開始時の2〜3日間)、月の半分近く体調不良や精神不安定が続きます。その間、生産性高く働くことができず、個人にとっても企業にとっても大きな損失となっているのです。

PMSによる職場の生産性低下は、なぜ起こるのか?

PMSや月経困難症は日常生活や仕事において大きな負担となっていますが、ある調査によるとPMSに対して自分で対処することが重要だと思っている人は59%で、多くの人が職場の誰かに頼ったり相談しにくいと考えていることが分かりました。

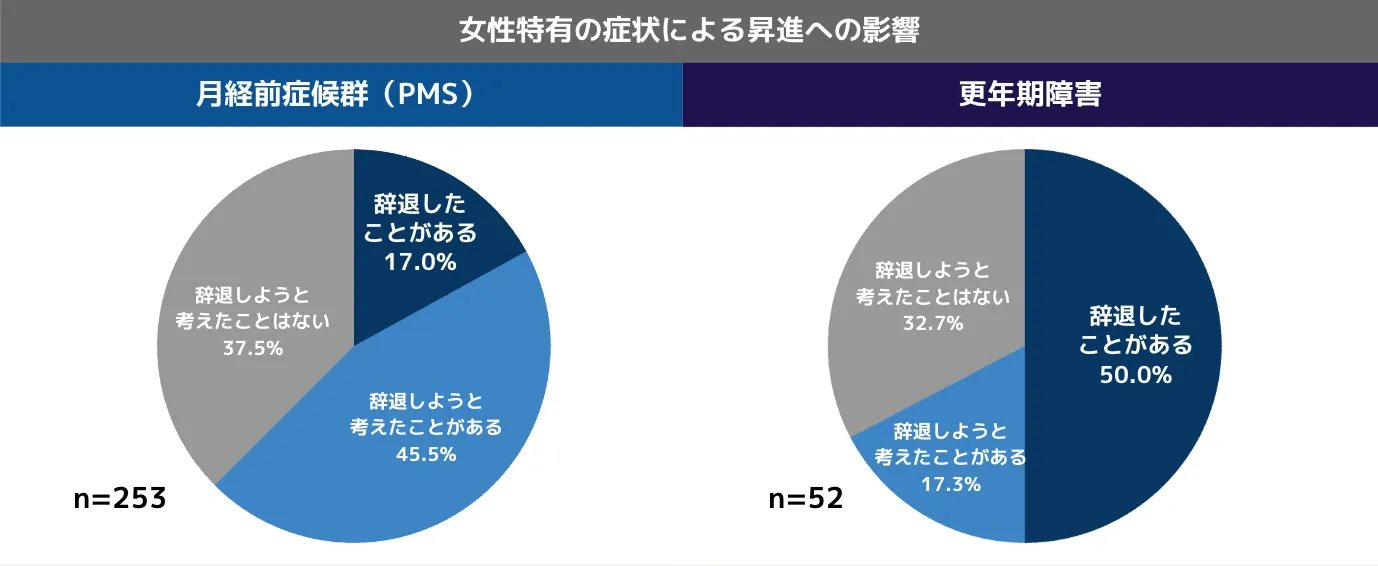

また、会社における責任が増えれば増えるほど、人に相談することは難しくなる傾向にあり、別の調査では、PMSや更年期障害により「昇進を辞退したことがある」もしくは「辞退しようと考えたことがある」と回答した女性比率(合算値)は半数を超えました。

出所:「ホルモンケア推進プロジェクト」による調査(インターネット調査 / 35〜59歳女性)

多くの責任あるポジションに就いている女性が、PMSに関わる悩みを1人で抱えているのです。

また、女性労働者が働く上で課題となる生物心理社会的な要因を調べた調査では、20代~40代で就労に支障があるなんらかの症状を持つ人の割合のうち、月経に関する悩みを抱える人は79.2%でした。しかし、生理休暇などの制度を利用したことがある人は4%と非常に少なく、生産性を維持するための企業サポートがうまく機能していないことが分かります。

PMSによる生産性低下は、職場の理解・サポート体制構築で乗り越える

PMSや月経困難症は、症状があるにも関わらず自己判断で我慢したり、月経に随伴的なものであることに無自覚であったり、というケースが多くあります。そして、その症状はQOLを著しく低下させる一方で、「自分の身体のことなので、仕事へ支障をきたすなど影響があってはならない」と1人で悩みを抱え込んでしまう人が多いのです。

この負のスパイラルを打破するには、当事者である女性社員だけでなく、男性社員、管理職、経営層のリテラシーを向上させ、サポート体制の構築を推し進めていくことが重要です。そうした取り組みが、月経に関する悩みを抱える女性社員の活躍を後押しし、パフォーマンス向上に結びつきます。

また、経営層や管理職が女性の健康に対する知識を得ることで、女性管理職比率向上のために必要なスポンサーシップ向上に繋がるのです。

女性同士でも理解が深くないケースも

月経随伴症状の程度は個人差が大きく、自分自身の症状が非常に軽い女性管理職が、症状の重いメンバーのことを理解できず、自分の体験をもとにしたステレオタイプにより、メンバーに過度な要求をしたり、離職につながるほど心無いフィードバックをしてしまうというケースも聞きます。間違ったヘルスリテラシーは、男性だけではなく女性自身がもつこともあるのです。

PMSに対する職場のサポート体制

いくつか事例をご紹介します。

柔軟な勤務制度の導入

PMSの症状は個人によって様々です。その差を考慮し、柔軟な勤務制度を導入することは重要です。リモートワークやフレックス制度を導入したり、有給休暇や生理休暇などを取得できるようにするなどが挙げられます。そして、その取得によって何らかの機会が与えられなくなることはあってはなりません。制度はあるだけでは意味がなく、機能してはじめて意味があります。生理休暇は、DEIでいういわゆるEquity(エクイティ:公平性)の考え方に当たります。

ワークライフインテグレーションの重要性

ワークライフインテグレーション(仕事と生活の統合)とは、仕事が充実すると生活の満足度が上がり、生活が充実すると仕事のモチベーションが上がるといった考え方に基づく、新しい働き方のことです。具体的には、多様な働き方、働く環境や住環境の改善、QOLの向上などが挙げられます。

ワークライフインテグレーションは、女性だけではなく男性にも求められています。そして、フレックス制度やリモートワークなどのフレキシブルな働き方を取り入れることができれば、確保できる労働力も増え、個人にとっても企業にとってもメリットが生まれます。

ワークライフインテグレーション観点からの組織風土変革は、企業が持続的に成長するために、性別に関わりなく必要とされているのです。

教育と意識啓発

従業員全体に対して、PMSへの理解をはじめとしたヘルスリテラシーを高めるための教育と意識啓発はとても重要です。月経に関して悩みを持つ多くの人が、職場の誰かに頼ったり、相談しにくいと考える背景には、「自分の健康のことは自分でなんとかしなければ」「相談したとしても理解してもらえないだろう」という思いがあるのではないでしょうか?

PMSをはじめとする女性の健康に関する知識を身につけるとともに、当事者への情報提供や専門家による相談窓口の設置などが必要とされています。

企業における取り組み事例

・花王株式会社

イントラネットを通じた女性の健康に関する情報発信、産業保健スタッフへの直接相談が難しい女性社員(美容部員)も相談できるよう 「女性の健康相談窓口」の開設、「女性の健康セミナー」の定期的開催などを通じ、ライフステージに応じた「女性の健康」を支援している。(2019年12月時点)

参考URL:https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/health/kao-co.ltd.html

・JALグループ

JALグループは、一人一人を尊重し、職場を働きがいにあふれるものにするため、D&I推進・ウエルネス推進とともに、ワークスタイル変革に継続的に取り組んでいる。育児・介護など時間的制約のある社員も含め、最大の強みである社員一人一人が活躍できる職場づくりを目指し、労働時間の適正化、テレワーク制度の拡充を促進。また、ワーケーション・ブリージャーの利用促進など柔軟な働き方を促進することで、多様な人財がいきいきと働ける環境の醸成を目指す。

参考URL:https://www.job-jal.com/workstyle/welfare/

これらの企業事例は、PMSサポートに対してどのような取り組みが行われているかを参考にする際の参考となるでしょう。企業は従業員の健康と生産性を向上させるために、さまざまなアプローチを採用しています。

PMSへの対応は従業員と企業双方にとってメリットがある

PMSや月経困難症に対する理解と対応策を整備することは、個人と企業の成長において非常に重要です。ここまで述べたように、女性の健康問題は日々の業務やキャリアの向上に対するモチベーションに関わっています。従業員の健康を重視することは、人的資本の活性化や定着の観点から、企業の競争力向上につながります。

そして、職場において役職者に占める女性の割合を向上させることは、意思決定における多様な視点の確保、外部環境変化への対応力向上等の観点で、とても重要です。ジェンダーダイバーシティの確保のためには、女性の健康に対する取り組みは必須と言えるでしょう。企業変革のためのチェンジマネジメントの一環としても、取り入れてみてください。

【参考サイト】

https://www.otsuka.co.jp/womanhealthcareproject/report/workingwoman2021.html

https://www.jstage.jst.go.jp/article/sangyoeisei/63/6/632020-002-B/html/-char/en

https://jp.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-work-life-integration

出所:

出所: