不妊治療と仕事の両立支援が注目される背景

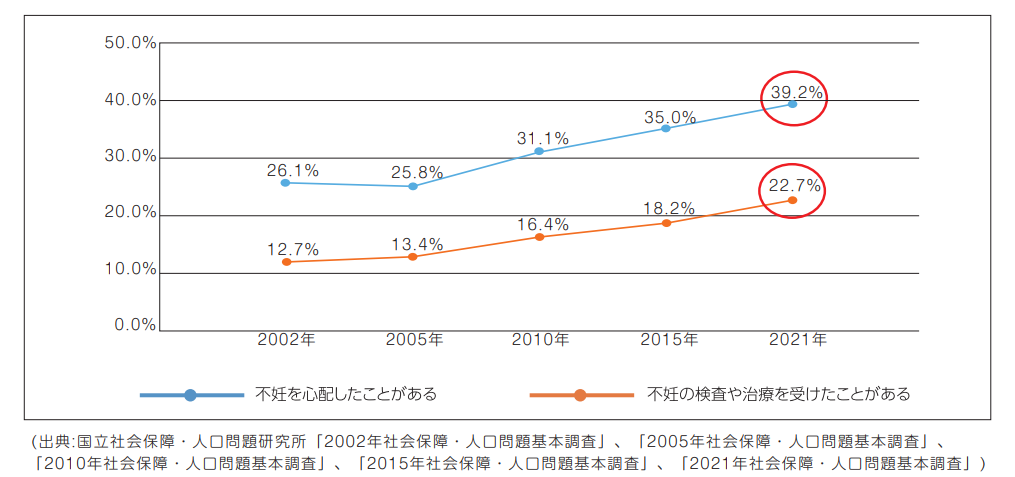

夫婦全体の4.4組に1組が不妊の検査や治療を受けたことがある(または現在受けている)という調査結果があります。

出産年齢の高齢化も相まって、不妊治療を受ける当事者の割合も増加傾向にあります。

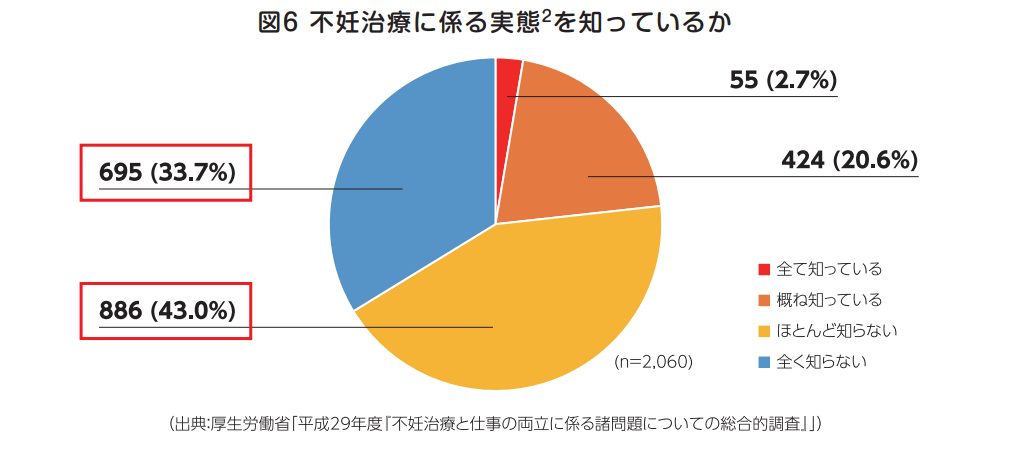

一方で不妊治療の実態はあまり知られていないという調査結果もあります。

排卵誘発剤と排卵促進剤の副作用、不妊治療に一般的に必要とされる通院頻度など、当事者になるまではなかなか知る機会のないことが多い印象です。

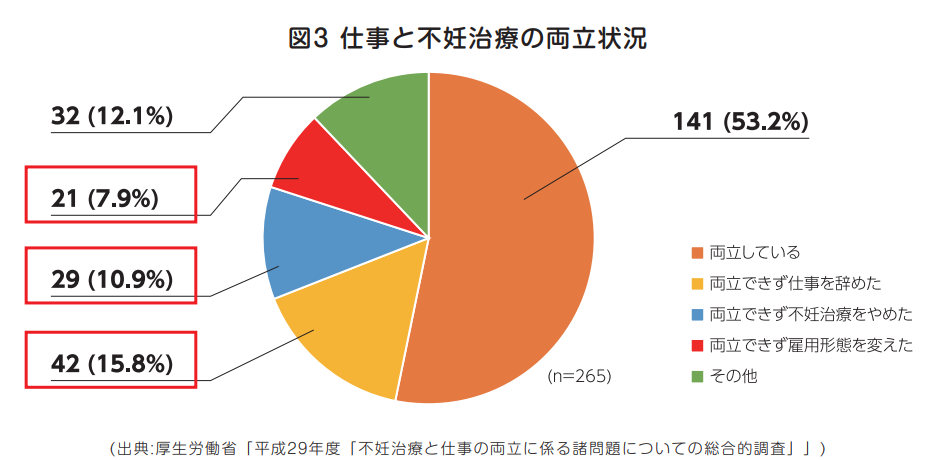

しかしながら、当事者の方が仕事と不妊治療を両立することは現状とても困難であるケースも多いことが分かってきました。

休職や離職につながるケースもあり、当事者のみならず企業側も対応が求められてきています。

不妊治療と仕事の両立支援の取り組み

これらのデータが示すように、不妊治療は今や特別に珍しいものではなくなっています。

このような状況下で、社員が不妊治療をしながら働き続けやすい職場作りを行うことは、

労働力の確保、社員の安心感やモチベーションの向上、新たな人材をひきつけることにつながり、企業にとっても大きなメリットがあるといえます。

不妊治療が公的医療保険の対象に

公的支援の枠組みとして、2022年4月より不妊治療が公的医療保険の適用対象になっています。

関係学会が規定するガイドラインで有効性・安全性が認められた人工授精や体外受精などの基本治療が保険適用となり、従来に比べて費用負担が大幅に軽減されます。

厚生労働省が2017年に行った調査によると、不妊治療に支払った治療費の総額は100〜200万円未満が最も多く、300万円以上支払っている人も年々増加傾向にあるようです。

これまではこの高額な費用負担が不妊治療のネックとなっていましたが、この施策により不妊治療の経済的なハードルが下がった患者さんが多いと感じる、との医師の声もありました。

不妊治療支援の取り組みをする企業を対象にした「くるみんプラス」創設

子育てサポート企業を認定する制度「くるみん」に新しく「くるみんプラス」が加わりました。

この認定により、子育てサポート企業であることにプラスして、不妊治療と仕事との両立サポートする企業であることのPRをすることができます。

卵子凍結に対する支援

福利厚生としての卵子凍結支援を提供する会社も出てきました。

民間企業の福利厚生として、社員のライフプランや長期的なキャリア形成の選択肢を拡げることなどを目的に、卵子凍結にかかる費用を補助する例もあります。

卵子凍結に関しては東京都の助成も話題となりました。

助成の条件となるオンライン説明会への参加申し込みは5,000人を超えるなど、高い関心が寄せられているようです。

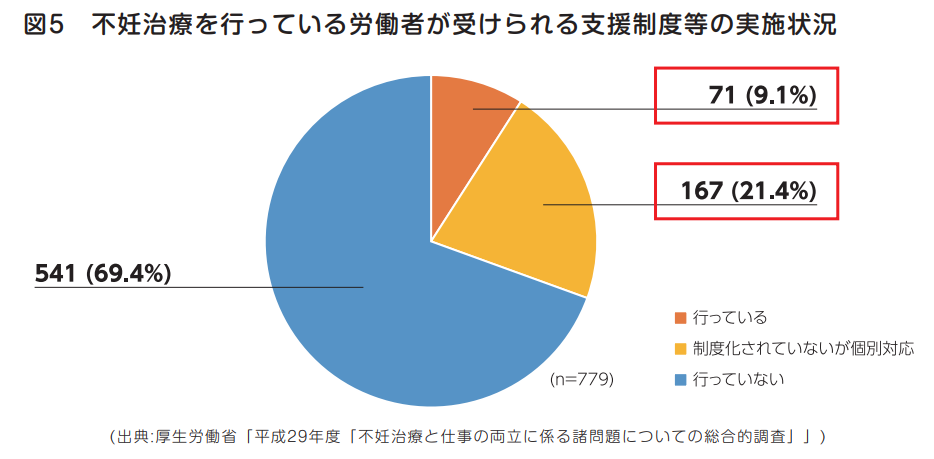

両立支援をしている企業は3割

不妊治療と仕事との両立支援をしている会社は約3割というデータがあります。

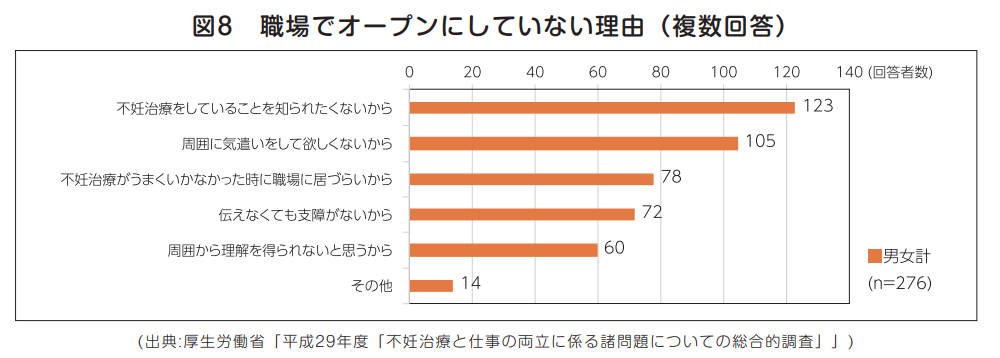

支援の枠組みがある企業もまだまだ少ないですが、それがあったとしてもなかなか社内で相談しづらいという実態も明らかになっています。

企業に求められる不妊治療支援とは

不妊治療と仕事の両立に関しても、やはりハード面、ソフト面、両面での取り組みが必要不可欠です。

ハード面は、休暇制度や時間単位での有給休暇、柔軟な働き方を可能とする制度設計など。そして、プライバシーへの配慮、ハラスメント対策も必要です。

ソフト面は、本人、管理職の情報提供だけでなく、職場への理解促進も重要です。

多くの企業が適切な配慮をしつつ、ハード・ソフト両面で当事者を支援できるようになることが期待されます。