ワーキングペアレンツのための転職支援サービス「withwork」を運営するXTalent株式会社は、性別やケア責任の有無に関わらず活躍できる社会を目指すため、2024年11月19日(火)国際男性デーに、男性を取り巻く生きづらさにフォーカスを当て、オンラインイベントを開催しました。

ゲストは、筒井健太郎さん(リクルートワークス研究所 研究員)と、小西一禎さん(ジャーナリスト/元米国在住駐夫)。

モデレーターは、上原達也(XTalent株式会社 代表取締役)が務めました。

全3回にわたって、イベントの様子をお届けします。

・セッション①:「男性自身も苦しめうる 『従来の男らしさ』とその変遷 〜真のジェンダー平等とは〜」→★本記事

・セッション②:妻の米国赴任に伴い休職。「元駐夫」が家事育児中心の生活で気がついたこと

・セッション③:多様な男性像が認められるために、企業や社会に求められる支援と変革

<スピーカープロフィール>

上原:

セッション①のテーマは、「従来の『男らしさ』の概念とその変遷」。筒井健太郎さんに、メインスピーカーとしてお話しいただきます。

筒井:

リクルートワークス研究所研究員の筒井です。

私は、「伝統的な男性らしさ」の規範について研究をしています。私がこのテーマに関心を持ったのは、伝統的な男性規範、いわゆる「マッチョイズム」に苦しんでいる当事者だからです。今日は、私が「男性性の研究」に取り組む専門家として、研究調査で得た知見の一部をお伝えしつつ、従来の男らしさの概念とその変遷について実体験も交えながらお話しできればと思います。

「男性らしさ」を特徴づける、4つの領域

筒井:

このパートでは、伝統的な男性らしさのイメージだけでなく、それに対する新しい考え方もお伝えしたいと思っています。

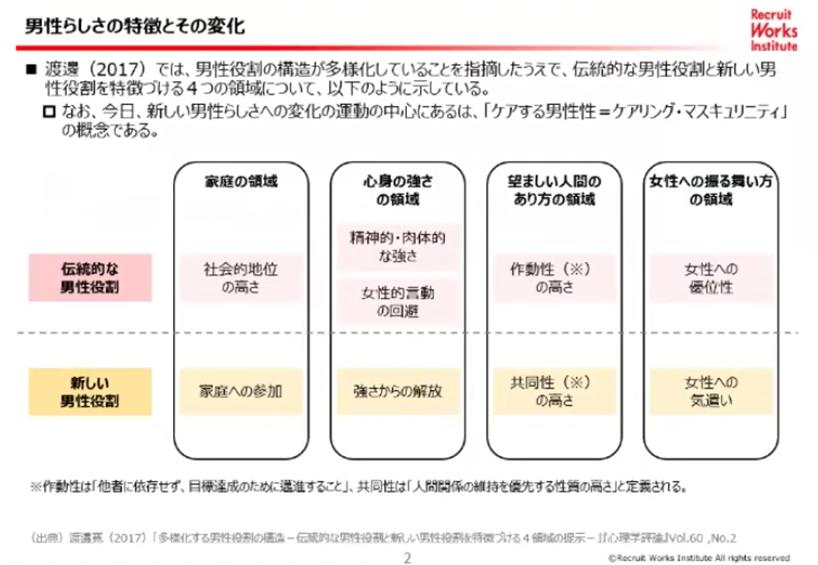

まず、男性らしさの特徴は大きく2つに分けて説明されることが多いです。「伝統的な男性らしさ」と「新しい男性の役割」です。渡邊先生が行った研究(2017年)によると、「4つの領域で、この2つの男性らしさは特徴づけられる」という整理をしています。

4つの領域とは、「①家庭の領域」「②心身の強さの領域」「③望ましい人間のあり方の領域」「④女性への振る舞い方の領域」です。

たとえば、伝統的な男性らしさでいうと、「家庭の領域」は社会的地位の高さ。「心身の強さ」は、精神的・肉体的な強さ。「望ましい人間のあり方の領域」は、作動性の高さ(=他者に依存せずに目標達成に邁進すること)。

これらの要素が、“いわゆる伝統的な男性らしさ”です。みなさんがイメージされた男らしいと聞いた人物に、それぞれ当てはまる特徴ではないかと思います。

一方で、“新しい男性らしさ”も提唱されています。たとえば、「家庭の領域」については、育児と家事あるいは介護などを含む家庭への参加。「心身の強さ」で言えば、強さからの解放。「望ましい人間のあり方」としては、共同性の高さ。人間関係の維持を優先する性質の高さとも表現されています。

グローバルで見ても、ジェンダー平等に向かっていこうという動きがみられます。しかし、伝統的な男性らしさだとジェンダー平等を阻むということで、男性らしさとしての新しい男性役割である「ケアする男性性=ケアリング・マスキュリニティ」という概念が提唱されることが増えているそうです。

歴史的文脈を補足すると、2000年頃から仕事と家庭は対立するものではなく、相互に高めあうものという価値観が生まれ、男性に対する考え方が変わってきました。また、日本でいうと2006年に「イクメン」という言葉ができて、2010年には政府のイクメンプロジェクトが始まりました。

今日(こんにち)では、ケアリング・マスキュリニティは、EUの中におけるジェンダー平等政策の中でも重点施策として盛り込まれており、これを起点に様々なジェンダー平等の考え方や政策が展開されています。ただ、まだまだ日本の中における浸透は十分ではありません。

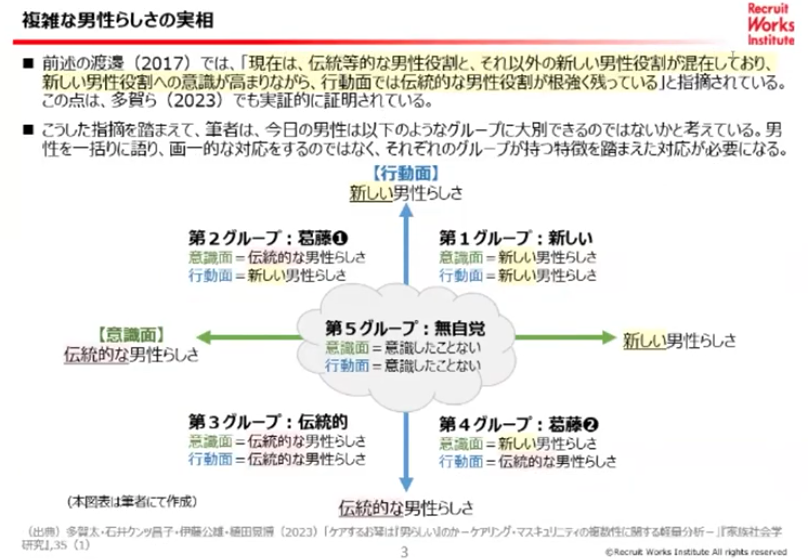

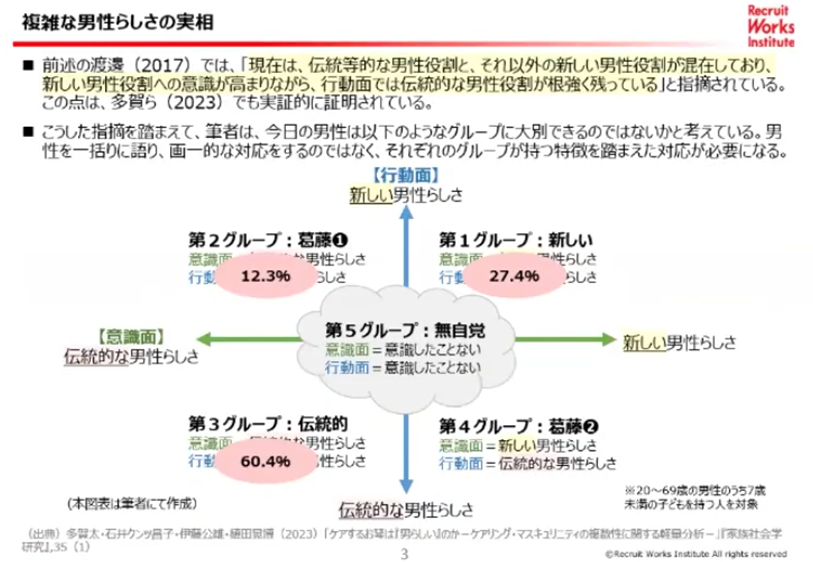

一方で、これまで男性らしさの意識の面を中心に話しましたが、この男性らしさの実相はもっと複雑です。渡邊先生の調査(2017年)でも、「伝統的な男性役割と新しい男性役割が混在しており、新しい男性役割への意識が高まりながらも、行動面では伝統的な男性役割が根強く残っている」と指摘されています。

複雑な「男性らしさ」の実相。意識面と行動面がかみ合っていないケースも

筒井:

多賀先生らの調査(2023年)においても、意識面と行動面がかみ合っていないことが指摘されています。こちらの図表では、「意識面」と「行動面」を軸に、5つのグループがあるのですが、その中に「伝統的な男性らしさ」と「新しい男性らしさ」があります。(※調査の対象は、7歳未満の子どもを持つ20歳から60代の男性)

分布は、このような感じですね。ちなみに年代でいうと、第1グループは30代、第2グループは20代、第3グループは40代が多いのが特徴です。

男性らしさは、新しいものと伝統的なものに大別して語られることが多いですが、実際はそんなに単純ではないということですね。

第4グループは私がオリジナルで追加しているものです。「意識は新しいけど行動はつなげられていない」こういう人もいるだろうと思います。私自身はこのグループですね(笑)。

もっと奥深いのは、真ん中に位置する第5グループ。そもそも「男性らしさ」を意識したことがない人たちもいるんですね。

性別・年代を問わず残る「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」

筒井:

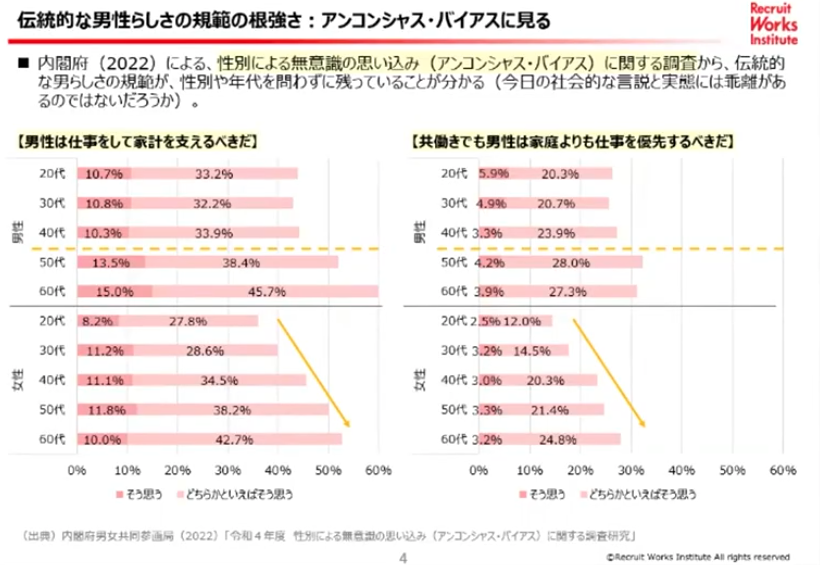

実際に、内閣府が行っているアンコンシャス・バイアスに関する調査(2022年)では、無自覚層が存在することが証明されています。

世の中は新しいジェンダー観に変わりつつあるという風潮がありますが、実際にはそこまで進んでいないのが現実です。

たとえば、「男性は仕事をして家計を支えるべきだ」というアンコンシャス・バイアスについて、男性も女性もその意識に大きな差はなく、両方とも持っていることがわかります。男性では、若い世代がこの意識を薄いと思われがちですが、実際には20〜40代では大きな差は見られません。50代になると意識が少し下がる傾向があります。そのため、世の中で流れている情報と実態にはギャップがあると言えます。

「育児を頑張っている俺すごい!」という競争原理が家庭にも存在

筒井:

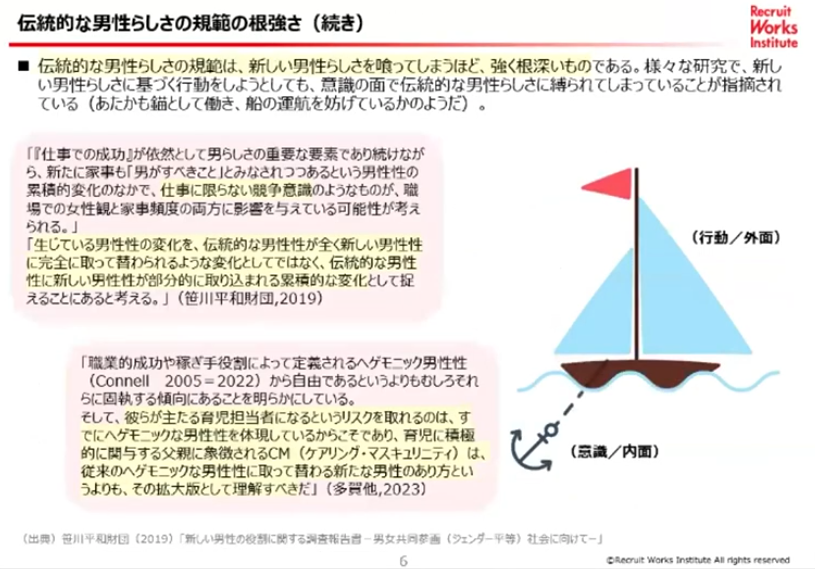

また、「伝統的な男性らしさ」というものはすごく根深くて、「競争と強さで勝っていくことに過度な価値が置かれている」という特徴があります。

そして、この競争意識は仕事だけでなく家庭にも持ち込まれています。「仕事で頑張っている俺すごい!」だけでなく、「育児頑張っている俺すごい!」という競争原理が家庭にも存在しているということですね。

笹川平和財団の調査(2019年)では、男性性の変化は伝統的な男性性から完全に新しい男性性に取って代わるのではなく、伝統的な男性性に新しい男性性が部分的に取り込まれていると指摘されています。

上原:

非常に注目すべき観点ですね。伝統的な男らしい行動と価値観、具体的にはどのようなものだろうかと考えながら聴いていました。たとえば、「あのお父さんは仕事もできるエリートなのに、料理や育児もやっていてすごい」とかでしょうか。本人も、「俺、すごいだろ」と思っているかもしれません。行動としては育児や家事にしっかり参加しているけど、この「俺、すごいだろ」という価値観は伝統的である、ということを指しているのでしょうか?

筒井:

そうですね。結局、伝統的な男らしさは、シンプルに言うと「競争」に価値を置いています。その競争心が、仕事や育児、家事など、全ての場面で「俺はできる男だ」と証明したいというものです。理想像が、仕事も育児も家事も両方こなす「できる男」なんですね。この「スーパー・ファザー」と実際の間にはかなりのギャップがあります。私自身もメディアで「スーパー・ファザー」と見られることが多いのですが、実際には全然できていない、ポンコツパパなんです(笑)。この理想と現実のギャップに苦しんでいるのは、私だけではないということを感じています。

上原:

私自身、経営者という役割をこなしながら、「毎日料理を作っています」と言ったら「すごいですね!」という言葉をいただくこともあるのですが、「いや、実際どっちも全然だな」と思いながら生きています。そんなギャップがあるということなんですね。

男性に対する「理想像」がインフレ化

筒井:

先ほど挙げた多賀先生らの調査(2023年)でも、育児ができるようになった男性たちは、「伝統的な男性らしさを体現しているからこそ、育児や家事ができるんだ」と語っています。つまり、伝統的な男性性に新しい男性性が加わったという現象が起きているのです。社会における理想的な男性像は、従来のものに加えて、ますます「スーパー・ファザー」化しており、男性に対する期待がインフレ化していると言われています。

上原:

Zoomのチャット欄に、コメントをいただいています。「求められているのは役割の変化ではなく、“追加”なのではないでしょうか?」。たしかに、仕事と家事育児を両立させることが求められていると感じます。

筒井:

男性が家事や育児だけをすごく頑張っても、なかなか「できる男」とは見られないですよね。「仕事も頑張っている」というセットで見られがちで、まさに役割の追加は、象徴的なポイントだと思います。

上原:

率直に言うと、「それは大変だな…」と感じました。

筒井:

この「大変だ」が言いづらい風潮もありますよね。伝統的な男性らしさにより、声を出すこと自体が「格好悪い」「強くない」と躊躇する人も多いのではないでしょうか。講演や初見の男性の方と話しても、そういった生の声は簡単には上がってきません。キャリアカウンセリングやコーチングを通じて、個々に向き合う中で“やっと”出てくる声です。

上原:また、Zoomのチャット欄に、コメントをいただきました。「キャリアワーママのジレンマと鏡合わせになっていますね」。そうですね、男性側と女性側の課題は標治一体だと思います。

筒井:

本当にその通りですね。仕事も育児も頑張ってこられた女性たちが経験してきたことを、何年か遅れで、育休世代の男性たちが経験しています。男性版のマミートラックである「ダディートラック」というものができつつあるという指摘もあります。これは、社会として同じ轍を踏んではいけない、しっかりと社会として真剣に向き合わなければいけない課題だと強く思っています。

社会における男性らしさに対する規範・意識を見直す必要がある

筒井:

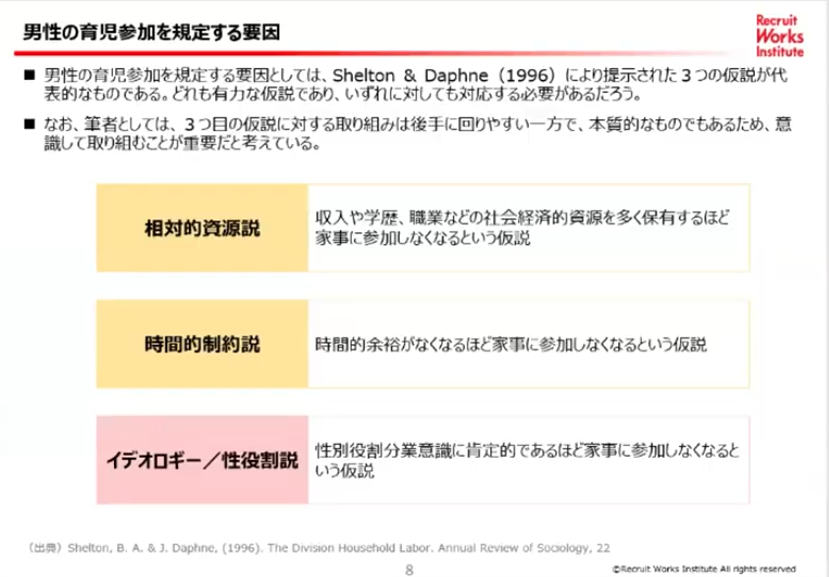

また、男性の育児やケアへの参加を規定する要因には、3つ代表的なものがあります。「①相対的資源説」「②時間的制約説」「③イデオロギー・性役割説」ですね。

①②はよく焦点が当たるものの、本質的に対応していかなければならない「③イデオロギー・性役割説」はまだまだ…という印象です。イデオロギーの問題、つまり、社会における男性らしさに対する規範・意識を見直さない限り、本質的な男性らしさの脱皮やジェンダー平等にはなかなかつながらないといえます。

ハーバード大学のM.ブリントン先生(2022年)は「日本は共働き、共育てモデルの支援に対して社会政策は強力だが、社会規範は脆弱(ぜいじゃく)である」と表現しています。

私はこれを、「会社制度や施策は強力だが、会社の中での規範が脆弱(ぜいじゃく)である」と読み直しました。伝統的な男性らしさを良しとする企業がまだまだ残っている中で、ここにしっかりと向き合っていかないと、本質的なジェンダー平等には結びつかないと思います。

・セッション①:「男性自身も苦しめうる 『従来の男らしさ』とその変遷 〜真のジェンダー平等とは〜」→★本記事

・セッション②:妻の米国赴任に伴い休職。「元駐夫」が家事育児中心の生活で気がついたこと

・セッション③:多様な男性像が認められるために、企業や社会に求められる支援と変革