ワーキングペアレンツのための転職支援サービス「withwork」を運営するXTalent株式会社は、性別やケア責任の有無に関わらず活躍できる社会を目指すため、2024年11月19日(火)国際男性デーに、男性を取り巻く生きづらさにフォーカスを当て、オンラインイベントを開催しました。

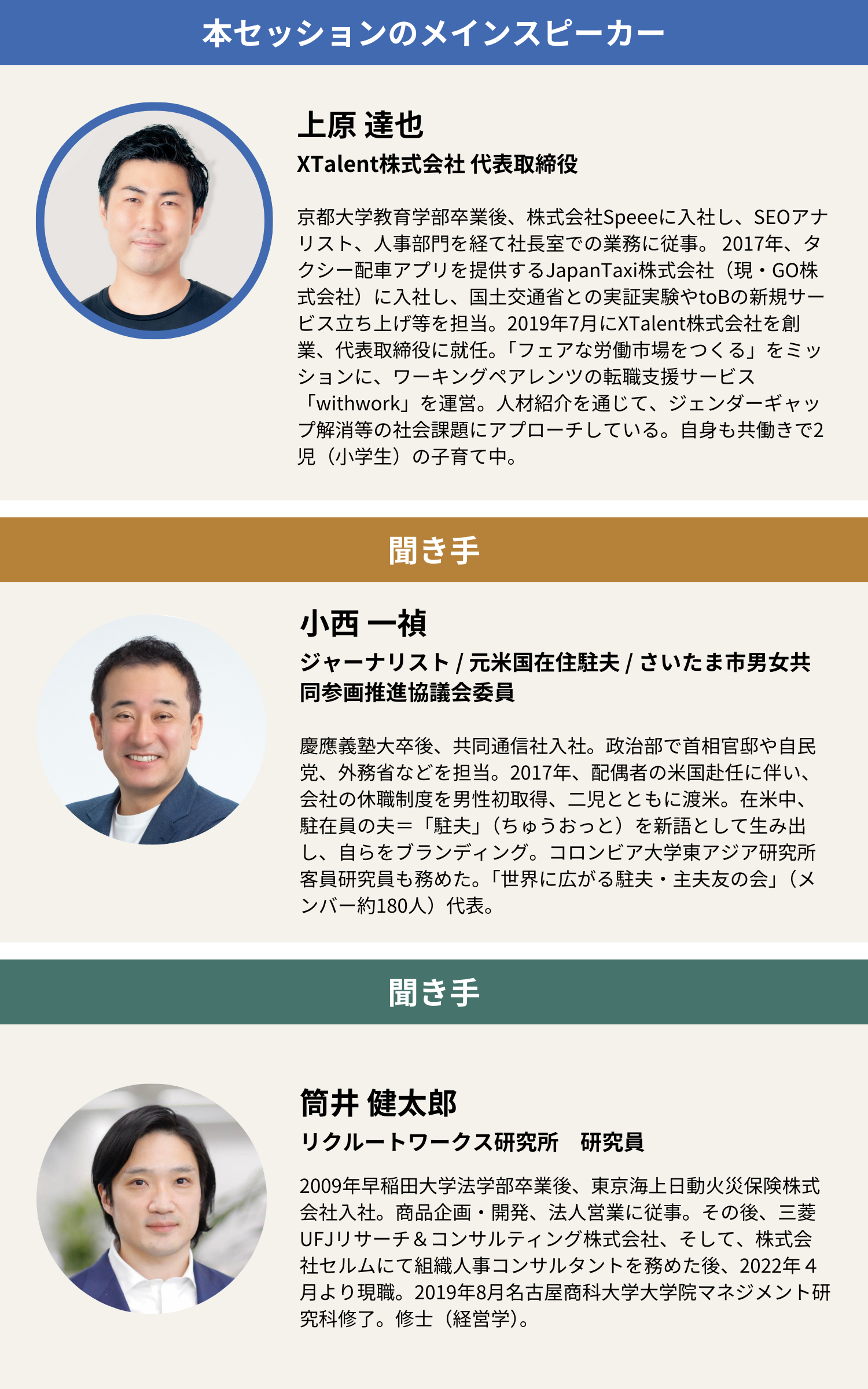

ゲストは、筒井健太郎さん(リクルートワークス研究所 研究員)と、小西一禎さん(ジャーナリスト/元米国在住駐夫)。

モデレーターは、上原達也(XTalent株式会社 代表取締役)が務めました。

全3回にわたって、イベントの様子をお届けします。

・セッション①:男性自身も苦しめうる 「従来の男らしさ」とその変遷 〜真のジェンダー平等とは〜

・セッション②:妻の米国赴任に伴い休職。「元駐夫」が家事育児中心の生活で気がついたこと

・セッション③:「多様な男性像が認められるために、企業や社会に求められる支援と変革」→★本記事

<スピーカープロフィール>

上原:

セッション③のテーマは、「多様な男性像が認められるために、企業や社会に求められる支援と変革」。XTalent株式会社・代表の上原が、メインスピーカーとしてお話しします。

弊社の簡単な紹介ですが、「withwork」というワーキングペアレンツ向けの転職支援サービスを運営しております。サービスを開始して5年ほどなのですが、最初は子育て中の女性の登録が中心でした。しかし、ここ2年で男性の登録が急増しており、まさにマッチョイズムな組織とのギャップや、「男性は子どもが生まれてもキャリアアップするもの」という生きづらさを感じている方が多いようです。これまで女性が抱えてきた問題に加え、男性ならではの課題が浮き彫りになっているように感じます。

マネージャー層の6割が「男らしさ」という固定観念により、「ネガティブな影響を受けている」

上原:

本セッションでは、弊社が男性約100人を対象に取ったアンケート(「男らしさ」という固定観念が男性にもたらす影響について)の結果に触れながら、お話しできたらと思います。

今回は、とくに興味深かった2つの結果にフォーカスしてお伝えしますね。

役職別に「男らしさという固定観念がポジティブに働いたか、ネガティブに働いたか」を聞いてみました。

そうすると、「ネガティブに働いた」という回答は、マネジャーが一番多いんですよね。リーダーは26%が「どちらでもない」と回答していますが、マネジャーはポジティブとネガティブ、はっきりと分かれています。

この結果をみながら、withworkユーザーさんからもよくいただく悩みを思い出しました。普通の社員は働きやすい環境であっても、上の役職になるとマッチョな文化が強くなり、深夜まで働く環境が当たり前だったり、会食やゴルフが多いという話です。元々は女性ユーザーさんから多く聞かれる悩みだったのですが、最近は男性ユーザーさんでも「管理職になるイメージが持てない」と感じている方が増えている印象です。

一番右のグラフである経営層は、のびのびと働けている方が多いように見受けられます。むしろ“従来の男性らしさ”を活かしている方も多いのかもしれません。

「男らしさ」による生きづらさを解消には、「多様な生き方が尊重される文化の醸成」が求められている

.png)

上原:

次に紹介するのは、「男らしさによる生きづらさを解消するためには何が必要か」のヒントを探る質問の結果です。一番多かったのは、「多様な生き方を尊重する文化の醸成」という回答でした。

男性だからといって、長時間労働やキャリアアップだけにコミットするのではなく、育児や介護のために柔軟な働き方を選ぶなど、多様な選択肢があってもいいのではと思います。「こうあるべき」という固定観念に囚われずにすむような文化が、組織や社会の中で必要なのではと思います。

質問①:「ダディートラック問題に対して、社会はどう変わるべきなのでしょうか?」

上原:

Zoomのチャット欄に、コメントをいただいております。「マミートラックと同じ轍を踏まないために、ダディートラック問題に対し、社会はどう変わるべきなのでしょうか?」

まずは、とくに組織の上層部が男らしさによる弊害を自覚し、いろんな働き方や生き方ができることを受け入れないといけないのかなと思います。でも。これが一番難しい部分でもありますよね。成功体験を積み重ねてきた人たちに、「そのやり方は間違っています。」と言うのは難しいです。なので、たとえば、世の中で変化が進んでいることを客観的データと一緒に伝えていくのは1つの手かなと思います。

また個人的には、「この組織に長くいるのは難しい」と感じたら、職場を変えてしまってもいいと思います。企業がこの変化を感じ取って、変わらなければならないと思えるようになる中で、変化は進んでいくと思います。

質問②:「企業の中で、男性らしさに気づいてもらうためには何が必要でしょうか?」

上原:

2つ目の質問です。「意識を相対化する経験がないと、男性らしさに気づくのが難しい中で、企業の中で男性らしさに気づいてもらうためには何が必要でしょうか?」。

筒井:

規範の見直し、啓蒙活動が重要ですね。そもそも知らなければどうしようもないので、まずはしっかりと教育的な啓蒙活動をすることが大切です。ただ、これだけでは足りないと言われています。今の日本におけるジェンダーに関する取り組みは、一方的な教育で終わっています。それを踏まえた上で、対話が必要です。言葉や考え方が文化や規範を作っているので、職場でしっかり実践することが大事だと思います。

上原:

対話を通じて、「ズレに気づく」ことが必要なことだと思っています。マッチョイズムな方が「自分は男女平等だ」と言っても、聞く側からすると違和感を感じることがあります。その違和感を伝え、対話によってお互いに意識を合わせていくことが大切だと思います。

質問③:「マネジャー層は依然としてマッチョスタイル。組織での将来が見えなくなります」

上原:

このようなコメントをいただきました。「一般社員の働き方や職場の雰囲気は男女平等に向かっているのに、マネジャー層は依然としてマッチョスタイル。そして、その組織での将来が見えなくなる。このことに大変共感します。」

筒井:

マネジャー層が職場の文化を作り、規範を作っていく。こういった上層部の変化が非常に大切だと思います。

イクメンプロジェクトは2010年に始まりました。2010年当時、新入社員だったであろう人たちが、今30代後半から40代になっている。おそらく、課長クラスになっている人もいると思うのですが、その人たちが@新しい男性らしさ」を職場に取り入れていくかどうかが大きな分岐点です。

そして、この層がマネジャーになり、組織のマネジメントに新しい考え方を取り入れることが重要です。さらにその下の層、今後3年間で課長になるような層に対して、しっかりと組織としてもサポートしていくことが大切です。

小西:

そのマインドを持った方々が意思決定層になったときに、その思いをずっと抱いて、実際に行動に移さないと、長いものに巻かれるということになってしまいますよね。組織に真の変化をもたらすには、覚悟を持って取り組む必要があると思います。

【締めくくり】最後のメッセージ

司会:

全3回のセッションをお届けしました。最後に一言ずつメッセージをいただけますでしょうか?

小西:

事前のスピーカー3人での打ち合わせでは、「自己開示をとことんやろう。本音で話そう。」ということを言っておりました。男性が本音を話すことは恥ずかしいことではない、そのようなマインドも必要なのではないかと思っております。

筒井:

国際男性デーが注目されていることを感じています。とはいえ、国際女性デーと比べると注目度が少ないので、もっと男性の視点を広めていきたいと思います。本質的なジェンダー平等に向けて、ハードルは決して低くはないと思いますが、思いをともにする皆様とともに、変化を一歩でも進めていければと思っております。

上原:

男性の意識が二極化していることを感じています。マッチョイズムを踏襲する方もいれば、それに息苦しさを感じる人もいます。その声を社会に届けていきたいと思います。ジェンダー平等を目指し、性別に関わらずその人らしさを尊重する社会を作っていきたいと思います。

・セッション①:男性自身も苦しめうる 「従来の男らしさ」とその変遷 〜真のジェンダー平等とは〜

・セッション②:妻の米国赴任に伴い休職。「元駐夫」が家事育児中心の生活で気がついたこと

・セッション③:「多様な男性像が認められるために、企業や社会に求められる支援と変革」→★本記事