ワーキングペアレンツのための転職支援サービス「withwork」を運営するXTalent株式会社は、性別やケア責任の有無に関わらず活躍できる社会を目指すため、2024年11月19日(火)国際男性デーに、男性を取り巻く生きづらさにフォーカスを当て、オンラインイベントを開催しました。

ゲストは、筒井健太郎さん(リクルートワークス研究所 研究員)と、小西一禎さん(ジャーナリスト/元米国在住駐夫)。

モデレーターは、上原達也(XTalent株式会社 代表取締役)が務めました。

全3回にわたって、イベントの様子をお届けします。

・セッション①:男性自身も苦しめうる 「従来の男らしさ」とその変遷 〜真のジェンダー平等とは〜

・セッション②:「妻の米国赴任に伴い休職。「元駐夫」が家事育児中心の生活で気がついたこと」→★本記事

・セッション③:多様な男性像が認められるために、企業や社会に求められる支援と変革

<スピーカープロフィール>

上原:

セッション②のテーマは、「仕事中心の生活から、ワークライフバランスを重視する生き方への転換とキャリアに与える影響」。小西 一禎さんに、メインスピーカーとしてお話しいただきます。

小西:

元米国在住の「駐夫(ちゅうおっと)」であり、ジャーナリストの小西です。「駐夫」という言葉は私が作った言葉で、「駐在妻」のジェンダーを逆にした表現です。私は元々、共同通信社の政治部記者でして、2017年に配偶者の米国赴任に伴い、会社の休職制度を利用して、3年3ヵ月アメリカで暮らしました。

「国際男性デー」は、健康と幸福の促進を掲げていますが、政治部記者時代の私は、それとは正反対の生活を送っていました(笑)。ただ、帰国後フリーのジャーナリストとして活動する中で、健康と幸福を取り戻すことができました。今日は、実体験を元に、一当事者としてお話できればと思います。

共働きだったにもかかわらず、無意識にあった「大黒柱バイアス」

小西:

こちらに色々と書きましたが…。政治記者時代にはこういった自己開示をすることはほとんどありませんでした。本音や弱みを見せることは組織からの退場宣告、あるいは、自分から組織を離脱することにつながると信じていたので、鉄壁のディフェンスをしていました(笑)。

妻に当時のことを聞いてみたところ、「愚痴と文句は言っていたが、悩みは聞いたことがない。」と言われました。それがまさに昔の私です。そんな政治記者の私がアメリカに行き、駐夫になったということです。

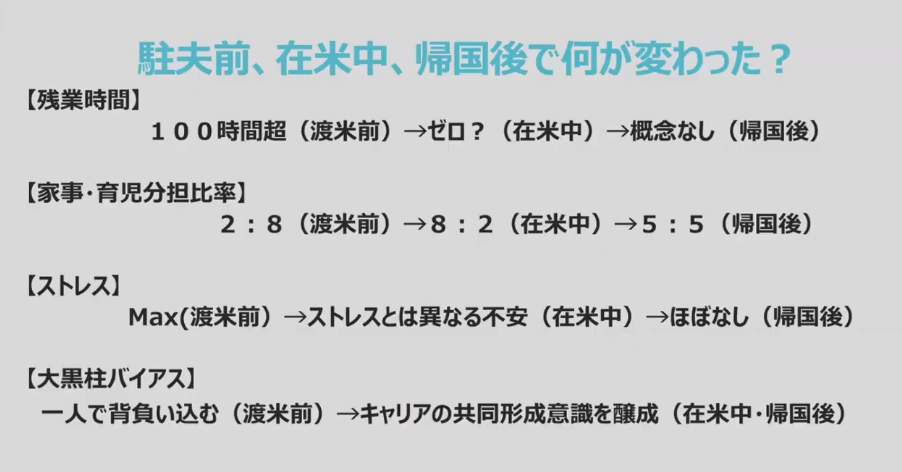

政治記者時代は、残業時間は100時間超えでしたが、家事育児を専門に背負うことになって気づいたことがあります。それは、家事育児には「終わりがない」ということです。まるで残業が無限に続くような感覚を覚えました。政治記者時代、いかに家事育児を軽視していたかを突きつけられました。

渡米前は、非常に競争社会にさらされており、ストレスが多い日々でした。一方で、駐夫時代のストレスはそれとはまた異なり、「キャリアに対する不安」を感じていました。休職制度を利用していましたが、妻の赴任がいつ終わるか分からず、帰国後のキャリア再設計についての不安は常に消えることはありませんでした。

また、渡米前は、共働きだったにもかかわらず、「大黒柱バイアス」がありました。一人で全てを背負い込んでいました。それが駐夫を経て、キャリアは決して自分一人で作るものではないと気づきました。お互いのキャリアをリスペクトし、共同で意思決定していくことが大切だと感じました。

まったく異なる世界を見ることで、歪んだ男性性により妻に負担をかけていたことに気づいた

小西:

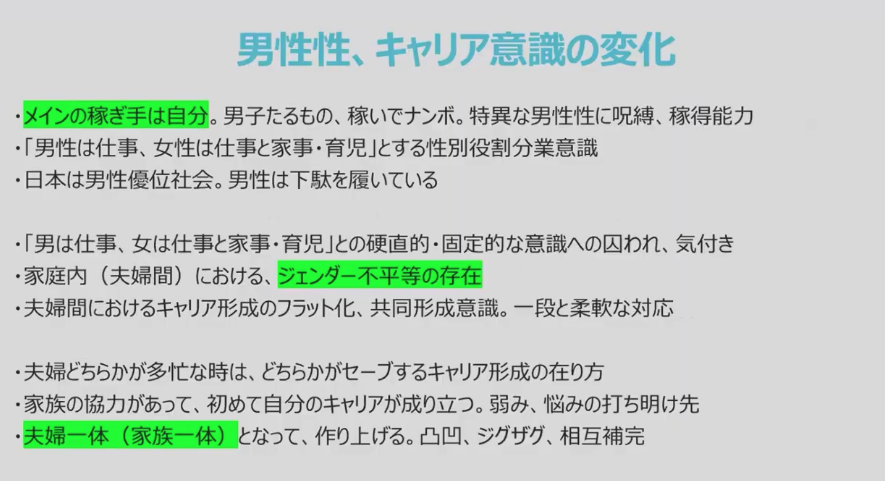

かつては、メインの稼ぎ手は自分だという意識が強すぎましたが、今はその意識が過去のものだと振り返ることができます。駐夫の経験がなければ、そんなことを考えることもなかったと思います。

日本では、男性優位な社会が続いています。知らず知らずのうちに、男性は下駄を履かされているんですね。男性というだけで有利な位置にいるんだ、そんなことにも後になってから気がつきました。

アメリカでは立場が逆転して、ほぼすべての家事育児を引き受けることになり、まったく違う世界を見ることによって、いかに「性別的役割分業意識」に囚われていたか、歪んだ男性性により妻に負担をかけていたか、ということに気がつきました。まさに、「ジェンダー不平等」が家庭内にあったわけです。お互いのキャリアを尊重して歩んでいくことが大事なのでは、夫婦間のキャリア形成のフラット化が必要なのでは、という考えに至りました。

私は休職しましたが、そういった道を選ばずとも、男性も柔軟なキャリア形成を実現できると考えています。日本社会では男性のキャリア中断が少ないですが、少しずつ状況は変わりつつあると思います。

家族の協力があって、自分のキャリアが成り立つんだと実感しています。悩みや弱み、それを一番近くにいる人に言わずして、誰に言うのでしょうか。会社の人には言えませんし、やっぱり家族と一緒に考えることが大事だと感じます。もっと言えば、子どもも含めた家族一体でキャリアやライフプランを作り上げていくことが必要だと感じています。

夫婦どちらかが多忙な時は、どちらかがセーブする役割もあるのではないかと思います。凸凹、ジグザグ、そういう方法もあるのではないかと気づきました。

筒井:

小西さんの場合は駐夫という象徴的な出来事からですが、なかなかそういった経験がないと、自分の伝統的な男性らしさに気づけないことが多いですよね。

私も昨年行ったインタビュー調査で実感しました。たとえば、「専業主婦の家庭」や「夫が主な稼ぎ手である家庭」、「夫婦ともに稼ぎ頭として働いている家庭」などを分類すると、最初の2つのグループでは、男性らしさに気づけていない場合が多いです。その理由としては、これまでの自分の価値観にぶつかることが少ないからです。一方で、「夫婦ともに稼ぎ頭として働いている家庭」では、夫婦ともども、とりわけ妻側がフラットなジェンダー感を持っているために、ぶつかったりします。そういった意識を相対化する経験、これが、男性が自分の囚われに気づき、見直すきっかけになります。ただし、簡単に見直されるものではなく、相応のインパクトがないとなかなか気づきにくいものだと感じています。

上原:

内面化している問題は、本人も気づきにくいですよね。「妻に給与額を抜かれるという状況で傷つく」というのも男性的な価値観から来るものですね。逆に、女性側が夫の年収を超えないようにと管理職の打診を断ったという話も聞いたことがあります。それぞれの性別に内面化された価値観が存在しますね。

男性の意識や価値観が変えることで、男女ともに楽になる

小西:

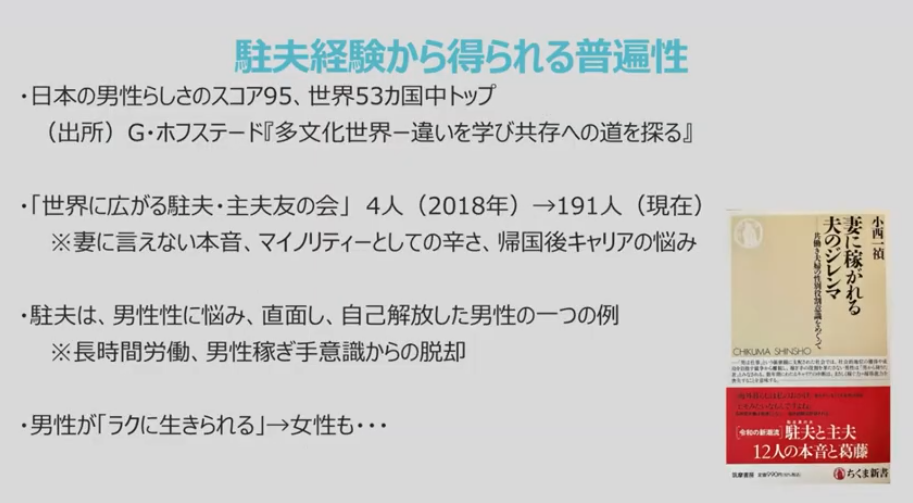

ちなみに、90年代のデータですが、日本は男性らしさのスコアが世界トップだそうです。他には中国や韓国も高いと言われています。東アジアの男性は、何かしらその男性らしさに呪縛されているのではないかというデータがあります。

私は渡米した翌年に、「世界に広がる駐夫・主夫友の会」を立ち上げました。きっかけは、渡米して1年ほど経った時に、まだまだ妻に言えない本音があったからです。たとえば、お金の使い方や立場に対する不安などを妻に言えなかったのです。そういった本音を打ち明けられる場所を作りたかったという思いから、このグループを作りました。また、まだまだマイノリティなので、そういった立場に辛さを感じている男性って世界中に絶対いるのでは、という思いもありました。4人で始めて、今は190人を超えました。

上原:

男性の「相談相手がいない」という話は、よく聞きますよね。

筒井:

私も同じように悩みを相談できなかった部分がありました。マッチョイズムに染まっていると、周りの友達もライバルに感じてしまうことがあるのです。とにかく競い合って、ありのままの自分をさらけ出したり、弱音をさらけ出すようなつながりがなかったりする。そういう場所が作られていて、提供されている、これはすごく意義深いことだと感じました。

小西:

こういったコミュニティを一度やってみると、そんなに高い壁ではないんですけどね。なかなかその一歩を踏み出せないし、機会に恵まれないっていうのが行動に影響してるんだろうなと思います。

私を含め、この会に集まった駐夫たちは、男性性の課題に直面し悩み、自分でその状況を乗り切って開放された、1つの例だと思っています。私たちはけっして特殊な存在というわけではありません。これまで長時間労働に苛まれつつ、「男性は稼いでなんぼ」という固定観念に縛られながら、家族との時間も限られていた、この日本社会においてどこにでもいるような人間です。中には、海外に行って価値観が変わり、日本に帰国後、転職を望むようになったという方も少なくありません。私の場合は駐夫でしたが、男性が価値観や考え方を変えるきっかけはさまざまだと思います。病気や介護、育児、といった問題がきっかけになることもあるでしょう。もう少し生々しい話だと、パートナーに給与額を抜かれるとか、年下上司が現れるとか。転勤や異動もあるかもしれませんね。そういった出来事が男性にとって、自分を見直すきっかけになるかもしれません。

男性が意識や価値観を変えることは、男性自身が楽になるだけでなく、その隣りにいる女性も楽になることにつながり、最終的にはジェンダー平等にもつながるのではないかと考えています。

上原:

裏返し的に女性にも関わってくるという点で、小西さん・筒井さんお二人の話に共通する観点がありますね。

・セッション①:男性自身も苦しめうる 「従来の男らしさ」とその変遷 〜真のジェンダー平等とは〜

・セッション②:「妻の米国赴任に伴い休職。「元駐夫」が家事育児中心の生活で気がついたこと」→★本記事

・セッション③:多様な男性像が認められるために、企業や社会に求められる支援と変革